Il filosofo Seneca aveva la sfortuna di abitare proprio “sopra uno stabilimento termale” (supra ipsum balneum habito).

Le terme a Roma erano frequentatissime: aprivano verso mezzogiorno e restavano aperte fino all’imbrunire; il segnale dell’apertura e della chiusura era dato da un discus, una specie di gong.

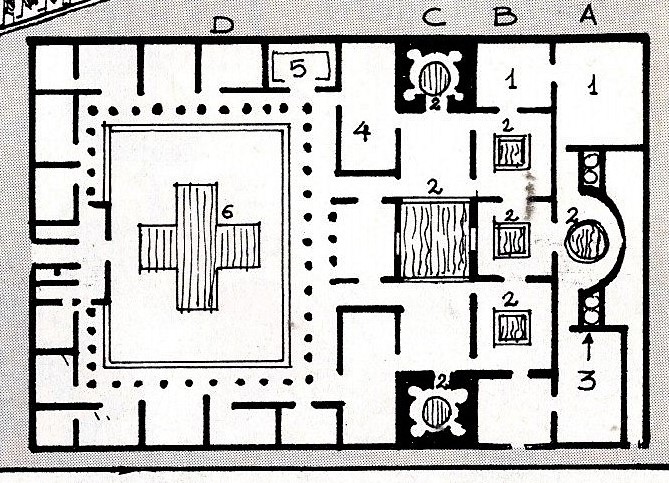

Erano edifici molto grandi, con molti ambienti confortevoli: c’erano spogliatoi (apodyteria), con panche di pietra sporgenti dalle pareti e nicchie quadrate e profonde nel muro, ove si riponevano le vesti; siccome la nicchia non si poteva chiudere e non era prudente lasciare le vesti incustodite, si metteva uno schiavo a guardia di esse.

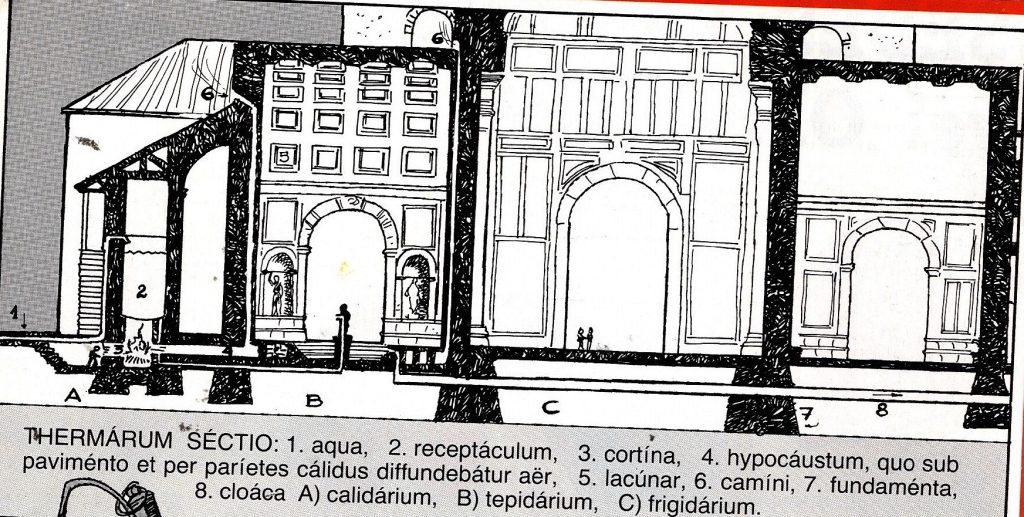

Il frigidarium o cella frigidaria era una stanza per il bagno freddo; in genere era piccola, di forma rotonda (come nelle Terme Stabiane a Pompei) o più spesso rettangolare, con una o più vasche di acqua fredda (piscinae). Per mantenere fredda la temperatura dell’acqua, i frigidari erano esposti a nord, con piccolissime aperture verso l’esterno, per impedirne il riscaldamento attraverso il calore solare.

Il tepidarium era una stanza di passaggio con panchine di marmo, riscaldata a temperatura tiepida, rettangolare e con volta a botte; qui i bagnanti erano spalmati con profumi e olio e si abituavano alla differenza di temperatura tra il frigidarium e il calidarium.

Il calidarium era un vasto e luminoso ambiente con grandi vasche di acqua calda, in cui si poteva anche nuotare; in genere aveva forma circolare, con volta a cupola.

In alcune terme si trovava anche il laconicum, una piccola stanza caldissima, per i bagni di sudore; dopo il bagno o dopo gli esercizi ginnici ci si poteva far massaggiare e ungere da appositi schiavi “massaggiatori”, che usavano lo “strìgile”, un raschiatoio a lama ricurva (gli antichi Romani cospargevano il corpo di olio e non usavano il sapone).

I benestanti erano accompagnati da diversi schiavi: oltre al già citato “massaggiatore” (unctor o aliptes o iatraliptes), uno schiavo assisteva il padrone durante il bagno (balneator), un altro provvedeva alla depilazione (alipilus), ecc.

All’aperto vi erano delle grandi piscinae natatoriae; chi voleva fare uno spuntino dopo il bagno poteva mangiare o bere nelle “taverne” (popinae), che si trovavano dentro le terme o a pochissima distanza da esse. C’erano altre stanze adibite alla ginnastica, al gioco della palla (sphaeristerium), alla pulizia dalla polvere (destrictorium). Il riscaldamento degli ambienti e dell’acqua avveniva per mezzo di caldaie che si trovavano nel sottosuolo, attraverso un perfetto sistema di condutture e di canali.

Le terme non erano solo un luogo destinato a “fitness” e “wellness”; divenivano infatti anche dei veri luoghi di riunione, ove si potevano negoziare affari, concludere alleanze politiche, intrecciare amicizie; c’erano anche biblioteche.

Era garantita in linea di massima la separazione tra uomini e donne, tramite la divisione in locali maschili e locali femminili, oppure mediante la diversità di orari; tuttavia le piscinae natatoriae erano comuni per uomini e donne (anche se le matronae che non volevano dare adito a pettegolezzi le evitavano).

Tornando a Seneca, nella Lettera 56 a Lucilio descrive il frastuono che sente provenire quotidianamente dallo stabilimento termale sottostante: «Che io muoia, se il silenzio è tanto necessario, come sembra, al raccoglimento e allo studio. Ecco, mi circonda da ogni parte un chiasso indiavolato (varius clamor): abito proprio sopra uno stabilimento balneare. Immàginati ora ogni sorta di voci che possano frastornare le orecchie. Quando i campioni si allenano a sollevare palle di piombo e si affaticano o fingono di affaticarsi, io li sento gemere; e, ogni volta che mettono fuori il fiato trattenuto, sento i sibili del loro respiro affannato. Quando càpita qualcuno più pigro, che si contenta di una comune frizione, io sento la mano che fa massaggi sulle spalle, con un suono diverso secondo che si muova aperta o concava. Se poi sopraggiungono coloro che giocano a palla e cominciano a contare i punti fatti, è finita. Aggiungi ora l’attaccabrighe o il ladro colto sul fatto, o quello a cui piace sentire la propria voce durante il bagno; poi il fracasso provocato da quelli che saltano nella piscina. Oltre a questi, le cui voci, se non altro, sono normali, pensa al depilatore, che, per farsi notare, parla in falsetto e non sta mai zitto, se non quando depila le ascelle e costringe un altro a urlare in sua vece. Infine c’è il venditore di bibite, con le sue esclamazioni sempre diverse, il salsicciaio e il pasticciere e tutti i garzoni delle bettole, ciascuno dei quali, per vendere i suoi prodotti, ha una caratteristica inflessione della voce» (Epist. ad Lucilium 56, 1-2, trad. Monti).

A prima vista le rimostranze di Seneca ricordano quelle di certi condòmini di oggi, esasperati dai rumori provenienti dagli appartamenti vicini, di cui ormai “prevedono” i rumori; in particolare, ha qualcosa di patologico la percezione che il filosofo ha del “suono diverso” prodotto dai massaggi praticati dagli schiavi, secondo che la mano sia “aperta o concava”.

Tuttavia Seneca non prova solo fastidio per il rumore sottostante: prevalgono invece in lui la curiosità verso gli uomini, l’osservazione capillare dei loro comportamenti, la capacità di cogliere nei minimi particolari l’esistenza dei suoi simili.

La lettera citata dunque non si limita a questa vivacissima descrizione, ma la usa solo come spunto iniziale per una dissertazione sul modo di raggiungere la “vera quiete”: essa non si ottiene con il silenzio esterno, ma solo placando le passioni dell’animo. Seneca scrive infatti: «Io so costringere il mio animo a concentrarsi in se stesso, senza farsi distrarre dalla cose esterne. Strepiti pure tutto fuori di me, purché non ci sia strepito dentro di me. […] Infatti, a nulla giova che tutta la contrada sia silenziosa, se le passioni fremono in noi» (ibid., 5).

Bisognerebbe, insomma, fare silenzio dentro di noi, far tacere le mille voci che ci risuonano in testa confondendoci e deprimendoci; dovremmo “rientrare in noi”, ritrovarci, isolarci dalle seduzioni effimere della quotidianità.

Il filosofo cita come esempio un ricco signore che tenta di fare un pisolino nella sua ricca dimora; tutti i servi stanno in rispettoso silenzio e camminano in punta di piedi per non disturbarlo, ma lui non riesce a prendere sonno: «si gira e si rigira, cercando un po’ di sonno fra i suoi affanni. […] Come spieghi tutto questo? È l’animo che gli strepita dentro (animus illi obstrepit). Esso deve essere placato, di esso bisogna frenare la rivolta; né devi considerarlo in quiete solo perché il corpo giace in riposo» (ibid., 7-8).

Ma qual è un altro possibile rimedio, quando siamo tormentati da questa “accidia insofferente di sé” (inertia sui impatiens)? Dobbiamo metterci in attività: «Chi è tenuto stretto da un’occupazione non ha tempo per abbandonarsi alle passioni. È una verità indiscutibile che il lavoro caccia i vizi derivanti dall’ozio» (ibid., 9).

In definitiva, come scrive Seneca all’amico Lucilio, «la tua vita sarà in ordine solo quando nessun clamore ti turberà, nessuna voce ti distoglierà dai tuoi propositi né con lusinghe né con minacce né con l’inutile fracasso delle sue menzogne» (ibid., 14).

Del resto, conclude il filosofo tornando “ad anello” alla situazione inizialmente descritta, dallo schiamazzo delle vicine terme egli si potrà liberare cambiando casa (“ex hoc logo migrabo”), ma in realtà il rimedio più facile è quello «escogitato da Ulisse per i suoi compagni contro le stesse Sirene» (ibid., 15) e cioè dei bei tappi per le orecchie.

In realtà però, come Seneca sembra sottintendere dopo il discorso sviluppato nella lettera, il miglior “tappo” ce lo possiamo creare noi, mettendoci in attività, non facendoci distrarre dai futili eventi quotidiani e ritagliandoci uno spazio interiore solido e inattaccabile, lontano dalle passioni devianti e dannose: «Se, però, siamo in buona fede, se abbiamo chiamato a raccolta tutte le nostre energie, se, come dicevo poco fa, abbiamo disprezzato le apparenze, nulla ci potrà distrarre; né voci di uomini, né canti di uccelli potranno più interrompere i nostri buoni propositi, ormai saldi e sicuri» (ibid., 11).

P.S.: Le immagini sono tratte dalla rivista in latino “Iuvenis” (anno V, fasc. V, 1986), edita dall’European Language Institute con sede a Recanati e diretta da Lamberto Pigini.