94 anni fa, il 19 agosto 1929, moriva a Bagheria mio nonno, Salvatore Pintacuda.

Era nato il 16 maggio 1861, a due mesi dalla proclamazione del Regno d’Italia. Era figlio di Antonino Pintacuda (nella famiglia gli Antonino e i Salvatore si erano alternati costantemente di generazione in generazione) e di Giuseppa Gagliardo. Aveva due fratelli (Giovanni e Nicola) e sicuramente una sorella.

Sposò mia nonna, Giovanna Sciortino, il 6 febbraio 1899. Ebbero cinque figli: Giuseppina (nata nel 1899), Antonino (1902), Tommaso (1904), Francesca (1907) e ultimo mio padre, Salvatore (1916).

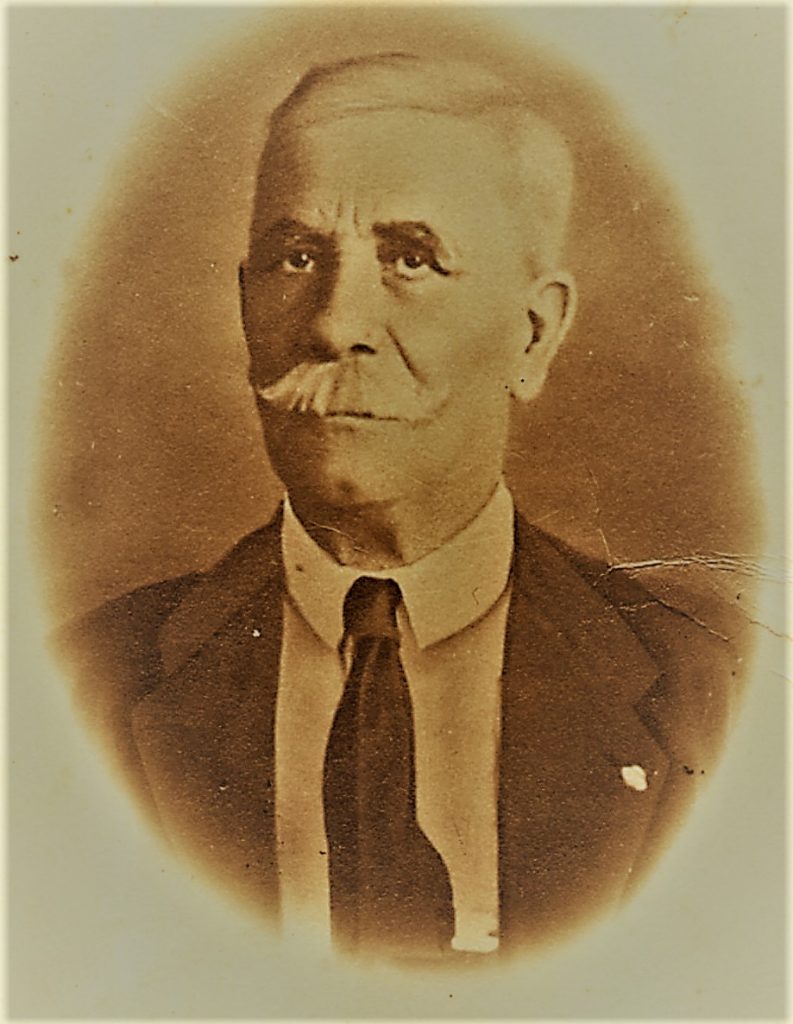

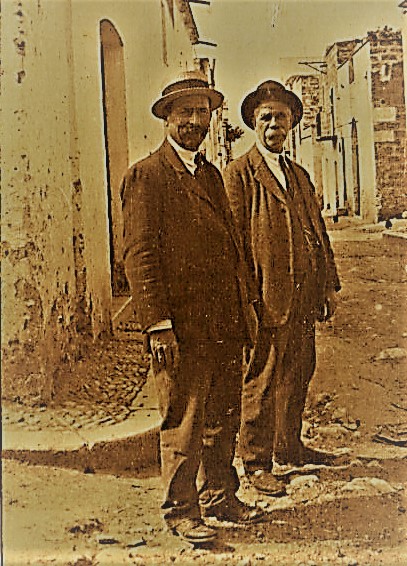

Io ovviamente conosco il nonno Salvatore (scomparso nel 1929) solo grazie alle fotografie, che in genere lo rappresentano con un cipiglio ottocentesco che incute un certo timore reverenziale. In realtà, però, come vedremo, non era un uomo né burbero né antipatico.

Ho trovato, fra le mille scartoffie del mio inesauribile archivio, un vecchio quaderno-diario, scritto all’inizio degli anni Settanta da zia Pinè, che in realtà l’aveva redatto a quattro mani con suo fratello Nino (divenuto capofamiglia dopo la prematura morte del nonno). Zia Pinè fu fra le prime ragazze bagheresi a laurearsi; conseguì infatti la laurea in Lettere il 17 giugno 1927 e fu docente nei ginnasi. Nel quaderno, la zia annota – con la sua grafia di altri tempi, ordinatissima e minuziosa – diverse notizie sulla vita del nonno.

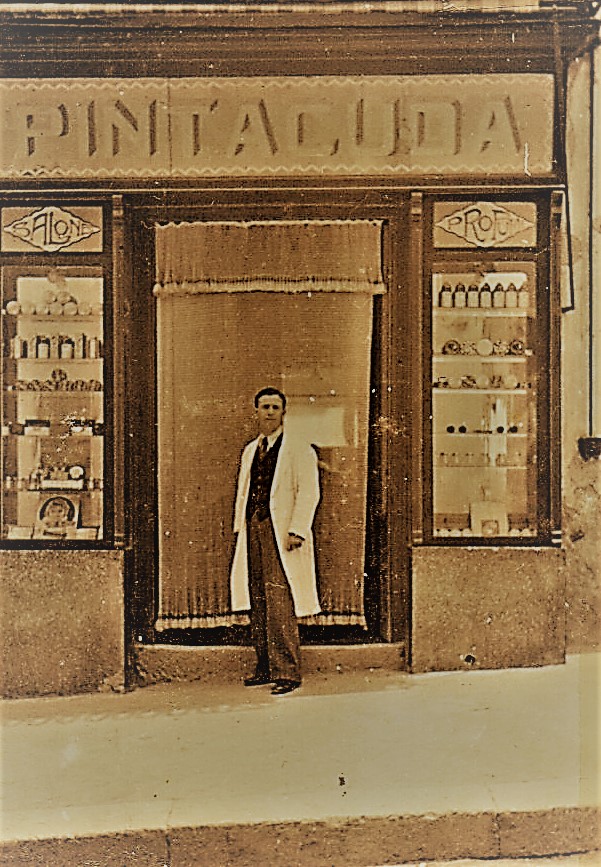

Trascrivo fedelmente: «Mio padre, optimus pater familias, era un impiegato del comune di Bagheria, ma continuava il suo lavoro d’infermiere, oltre il servizio comunale, per guadagnare ancora di più (il mensile del municipio era di £. 45) oppure faceva la barba a qualche suo cliente».

Occorre precisare, per le giovani generazioni, che il barbiere era a quei tempi anche infermiere; nei saloni si attaccavano ai clienti le sanguisughe come rimedio per l’ipertensione e vi si tenevano anche sedute odontoiatriche “artigianali” (in altre parole, si cavavano denti senza anestesia…).

Continuiamo la lettura del diario: «Cinque figliuoli da mantenere soltanto con le risorse del suo lavoro! In quel tempo non c’era né radio, né televisione che riuniva la famiglia. Quindi l’unica distrazione per Papà, dopo la fatica del giorno, era la lettura del giornale alla pallida luce del lume a petrolio»

Il nonno era un lettore appassionato (tara evidentemente ereditaria che ci portiamo in famiglia). La seguente foto lo immortala con in mano una copia di “Papiol”, un giornale satirico di orientamento filomonarchico che fu pubblicato tra il 1897 e il 1902; il nome della rivista richiamava un’opera di Arrigo Boito, “Il buffone Papiol” (ringrazio di questa informazione mio cugino Marco).

Inoltre, il nonno amava la musica; la zia annota che a lui si dovette l’avvio del piccolo Totò (mio padre) agli studi musicali, prima nella banda musicale di Bagheria e poi al conservatorio di Palermo: Totò «non aveva ancora nove anni quando cominciò a suonare il clarinetto assieme a musicanti alti e robusti. Quando la banda passava per le strade del paese, suonando marce e canzoni nelle feste religiose, Papà guardava Totò contento e soddisfatto».

Totò era un bambino “ubbidiente, disciplinato, studioso; mai un rimprovero o un castigo”; tuttavia, se commetteva “qualche lieve mancanza”, il nonno gli toglieva il “Corriere dei Piccoli”: questa era per lui la peggiore punizione possibile.

Si leggono poi nel diario le notizie su nonna Giovanna, “donna modesta, buona e di nobili sentimenti”, che era “un po’ più rigorosa” del consorte. Scrive infatti la zia: «la mamma seppe impartirci un’educazione esemplare; non lesinava i rimproveri, né qualche rigida imposizione». La nonna rimproverava al marito di essere troppo morbido con i figli; ma nonno Salvatore rispondeva: «Se tutti e due siamo rigidi, come andrà a finire? Ci vuole il dolce e l’amaro».

Non ho finito con i reperti archeologici: ho trovato una vetusta lettera del 22 maggio 1922, indirizzata dal nonno a suo figlio Nino, che era a Chieti, sotto le armi. Nella missiva viene anzitutto riferita la gioia provata pochi giorni prima dal fratellino Totò nel ricevere una bella cartolina illustrata; poi si parla della festa del paese, turbata da un increscioso episodio («hanno rubato allo zio Michele un portafoglio con £. 70 mentre si trovava dinanzi al nostro salone»); infine si elencano puntigliosamente tutti i familiari da cui il milite lontano era salutato (“ricèviti affettuosi baci da…” e giù una sfilza di nomi); infine, dulcis in fundo, viene annunciato il ben più concreto invio di £. 30.

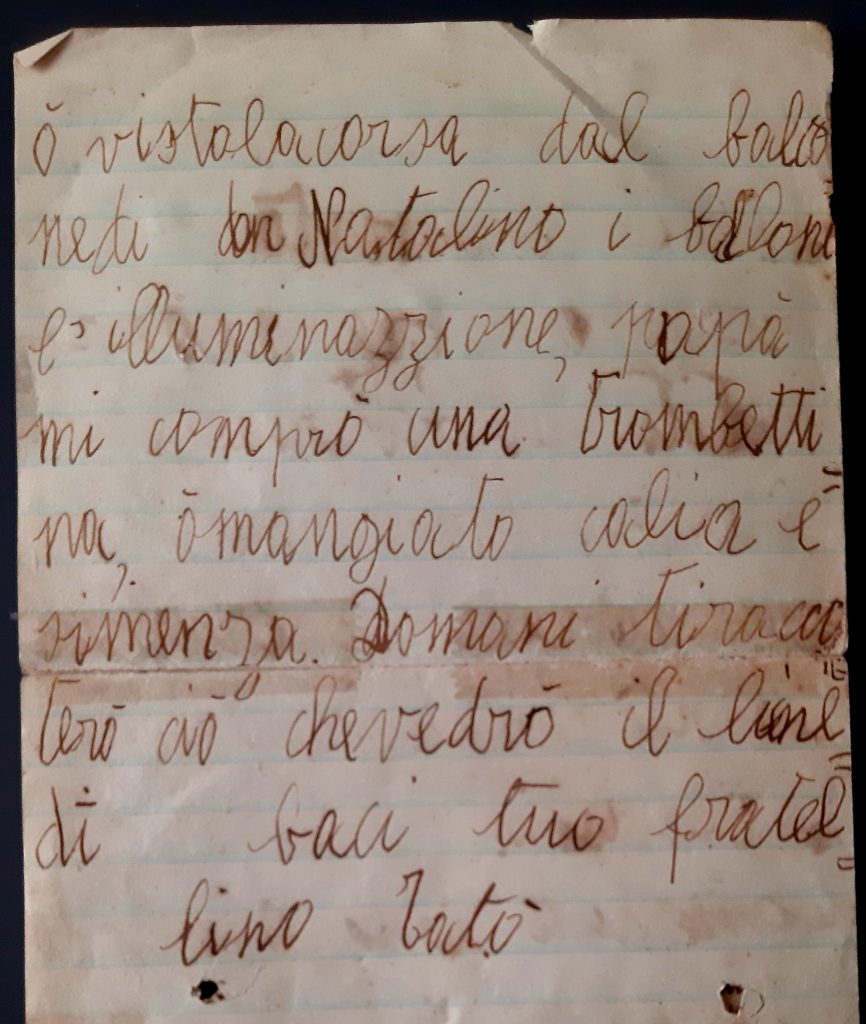

Nella terza pagina della stessa lettera mio padre, che aveva allora sei anni, scrive così al fratello, con una grafia grossa e incerta da “picciridduzzo”: «Sabato alla festa ho visto il tamburino che suonava, ho sentito la musica e ho visto la corse dei cavalli e il cavallo di Castellaccio andò avanti, ho comprato i fanfarricchi. Papà mi comprò una trombettina, ho mangiato calia e simenza. Baci. Tuo fratellino Totò». Una giornata storica, dunque, per quel bambino entusiasta, che ricorda la corsa dei cavalli (che si disputava nella festa di San Giuseppe fino a quando ero ragazzo io), la vittoria del Ribot dell’epoca (il cavallo di Casteldaccia) e l’agognato acquisto degli antenati dei moderni coni gelati (i “fanfarricchi”, allora reperibili solo nella stagione calda) nonché di una bella trombetta (mio padre era proprio condannato “ab ovo” alla musica…).

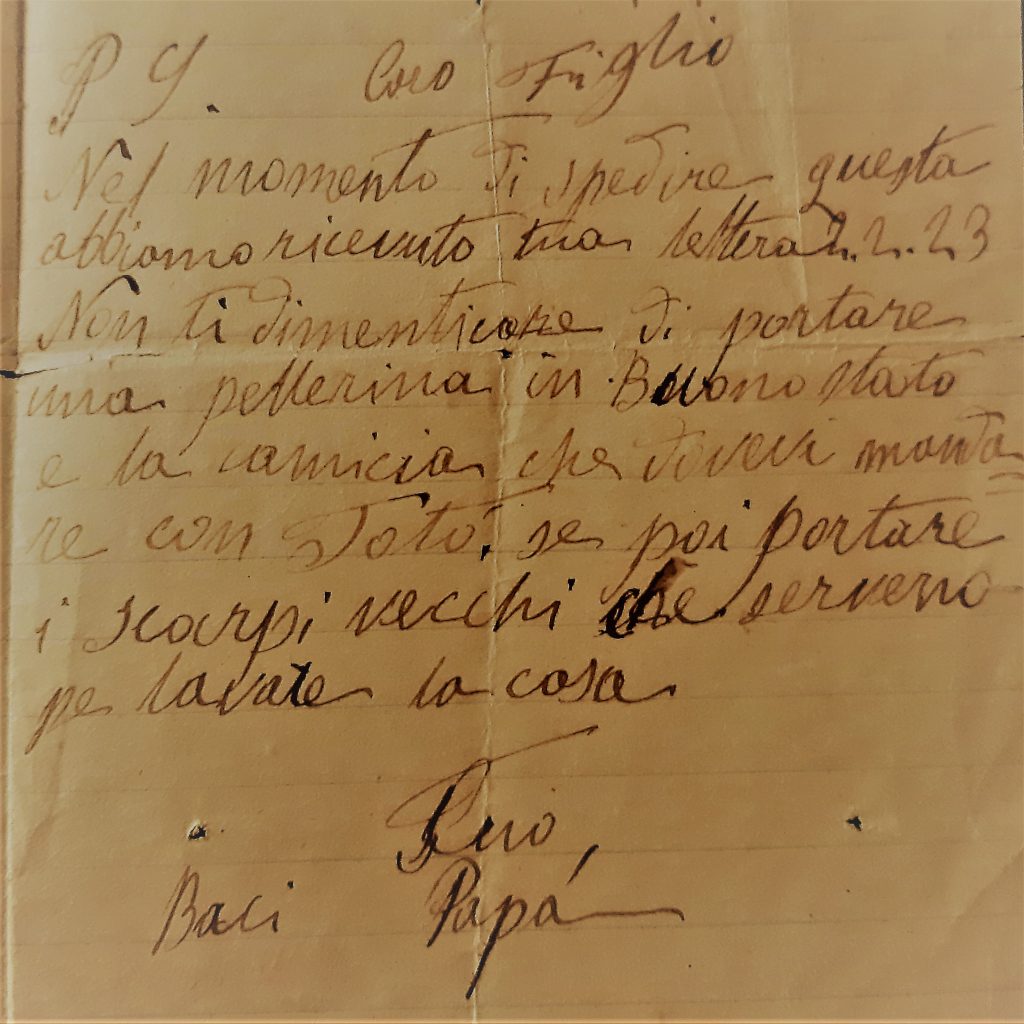

Un’altra lettera, del 5 febbraio 1923, mostra la preoccupazione di nonno Salvatore per un black-out nella comunicazione epistolare: «Carissimo figlio, sono trascorsi due giorni senza ricevere tue, la posta si fa gioco di noi» (evidentemente gli efficienti servizi postali di epoca fascista dovevano ancora ingranare…). Nino era ormai vicino al congedo e il genitore gli chiede come pensa di tornare (“desideriamo sapere se verrai per via di terra o di mare”); nell’attesa dell’agognato ritorno, la famiglia aveva deciso di astenersi dalla partecipazione alle nozze di una tale Giovannina Gagliardo: “Se viene Nino verremo, altrimenti no”.

La lettera si chiude però con una sorpresa finale, evidenziata in un lieto post-scriptum: «Nel momento di spedire questa abbiamo ricevuto la tua lettera 2.2.23» (molto preciso il nonno…). La buona nuova induce il genitore ad aggiungere in extremis diverse raccomandazioni al figlio sulle cose che deve portare con sé al suo ritorno (tra cui le “scarpe vecchie”, utili per le faccende domestiche; era un’epoca in cui non si buttava nulla e le scarpe migravano da un proprietario all’altro come le auto di seconda mano di oggi…).

Solo due figli del nonno, Nino e mio padre, si sposarono. Nino sposò Anna Vella ed ebbe due figli, Salvatore “Totuccio” (che divenne un bravissimo medico, è morto all’inizio del 2018) e Giovanna (stimatissima maestra elementare e moglie del poeta dialettale Pietro Maggiore). I nipoti del nonno furono dunque tre, me compreso; e oggi l’antico Salvatore Pintacuda avrebbe la gioia di sapere di essere anche sei volte bisnonno (e anzi già trisnonno di tre bambini).

Mio padre mi raccontava sempre, con qualche sorriso che esorcizzava i cattivi ricordi, la fine improvvisa del nonno, che era avvenuta quando lui aveva solo tredici anni. Nell’estate del 1929, mentre passeggiavano insieme nel corso Umberto, il giovanissimo Totò lo vide improvvisamente accasciarsi; lo sorresse come poteva per evitargli di cadere rovinosamente e chiamò aiuto. La crisi fu superata e il nonno si riprese per il momento. Ma pochi giorni dopo un nuovo colpo gli fu fatale: Salvatore Pintacuda “senior” morì il 19 agosto, all’età di 68 anni.

Fu un colpo terribile per la vedova e i cinque figli; però, tutti uniti, si fecero forza, si rimboccarono le maniche e andarono avanti coraggiosamente.

Mio padre, in particolare, continuò i suoi studi musicali e divenne poi un insigne musicologo. Raccontava di avere osservato il lutto, dopo la morte del nonno, per ben sei anni, come imponevano le ferree regole dell’epoca. Lo fecero vestire di nero dalla testa ai piedi, compresi i fazzoletti listati a lutto. Ne ricavò un eterno odio viscerale per il colore nero e raccomandava sempre che nessuno si vestisse a lutto alla sua morte. Ovviamente è stato esaudito.

Mia nonna Giovanna invece dal 1929 alla sua morte (avvenuta nel 1963) si vestì sempre a lutto; non ricordo di averla vista mai vestita di un colore diverso. Ho delle registrazioni audio fatte da mio padre e da mio cugino Totuccio negli ultimi anni, in cui la sento parlare in dialetto e ridere serenamente. I suoi figli le diedero sempre del “Lei” (“assa s’assetta”, le dicevano negli ultimi tempi quando la invitavano a sedersi e a non sfaccendare troppo); del “Lei” avevano dato anche al Padre: così si usava allora.

Sicuramente fa un po’ impressione constatare che tra le date di nascita di mio nonno e di mio figlio intercorrono 144 anni di differenza; ma questo percorso attraverso tre secoli induce a una serena riflessione sulle tradizioni familiari, che diventano stimolo a vivere bene il presente e a programmare – sempre – il futuro.

Mi srmbra di vedere tutto ciò che racconta. La ringrazio per questa condivisione di fonti ed emozioni personali, che diventano storia per tutti Noi e mi fanno riflettere sul rapporto tra passato e futuro, ma soprattutto sul presente e sulla tenacia dei nostri giovani.

Leggo sempre il diario anche se non ordinatamente ( ieri non sono intervenuta sulle tragedie a Siracusa, ma non era il caso per dire: perfetto, anch’io). Oggi ti voglio fsr notare quanto assomiglia tuo figlio a tuo padre alla stessa età. Auguri!