“Il sicario” di Vito Lo Scrudato, pubblicato nel giugno scorso dall’editore Navarra, è uno di quei romanzi che si divertono a “depistare” i lettori, a sogghignare – forse – delle loro aspettative, a vanificare la loro prima impressione (in questo caso quella di trovarsi di fronte a un libro “giallo”, un thriller, un poliziesco o qualcosa del genere).

Vero è che un sicario, per definizione, è personaggio scomodo, ambiguo, abituato a confondere la scena del suo crimine, abilissimo nel vanificare le indagini più professionali; non a caso il protagonista del romanzo resta senza nome (tutt’al più si conquista sul campo, alla fine, il soprannome di “Re Bianco”, p. 101). In questo caso, però, l’autore non è da meno del suo protagonista e si diverte a compiere un “delitto perfetto” con una professionalità e una meticolosità pari a quelle evidenziate dal suo freddo killer.

Il romanzo, come mi ha confidato l’autore stesso, è frutto di una lunga stratificazione; è nato infatti in momenti diversi, in luoghi diversi e presumibilmente con intenzioni diverse (essendone addirittura estrapolabili e pubblicate a parte alcune sezioni): «I primi due capitoli sono stati scritti a Sciacca nell’agosto del 1993 (“Morte all’urologo”) e a Cammarata nell’ottobre dello stesso anno (“Con lei”). Di “Morte all’urologo” esiste una spassosa commedia “noir”, scritta nel giugno del 1995. “Il coccodrillo del Reno” invece, com’è immaginabile, è stato scritto nei miei anni tedeschi e più precisamente nel marzo del 2004. Vi ritraggo con impertinenza i miei colleghi tedeschi e italiani dell’Istituto di Italianistica della Facoltà di Linguistica Comparata e Scienze delle Culture della Università Gutenberg di Magonza – sede di Germersheim – accolta con grande divertimento dagli interessati che hanno colto l’occasione della prima lettura per una solenne bevuta di birra su un locale del lungoreno di Spira! […] Il quarto e ultimo capitolo “Scacco matto al re nero” è stato scritto prima ed è stato ultimato il 17 luglio 2001, in un tempo nel quale stavo già in Germania e lenivo la mia nostalgia per la Sicilia scrivendo di streghe messinesi, briganti castronovesi, degli amori spericolati, le note fuitine, dei giovani d’altri tempi di Cammarata».

Nella sua fatica quasi decennale dal punto di vista compositivo e trentennale da quello editoriale, Lo Scrudato ha messo in campo tutte le suggestioni della sua ampia formazione culturale, attingendo a varie e spesso ben identificabili fonti storiche, filosofiche e letterarie, come cercheremo di evidenziare; in particolare l’ultimo capitolo, come confida ancora l’autore, essendo «il più complesso e completo», «ha comportato una meticolosa documentazione sulla Palermo medievale, un’indagine a ritroso nel tempo che mi ha coinvolto e interessato, addirittura dilettato. Ho studiato della vita quotidiana di quei palermitani, dell’urbanistica, economia, eventi della politica fattasi storia e molto altro. Ma interessarsi in profondità di Palermo non è difficile: se uno non è cieco e ridotto all’insensibilità, se solo è appena dotato di sensi e ragione, si accorge di cosa sia Palermo in termini di esistenza monumentale, di sedimentazione culturale, linguistica, storica, paesaggistica».

La storia (ma è una “storia”?) del sicario, come vedremo, si svolge infatti prevalentemente a Palermo; e il capoluogo siciliano diventa anche vera e propria “scacchiera” nella “partita a scacchi” che decide la sorte del protagonista; dunque Palermo, la Palermo di ieri, di oggi e forse anche di domani, assurge a un ruolo primario, che supera i limitati confini di una “location” per diventare chiave di volta dell’intero romanzo.

Il romanzo inizia, come si è detto, con i tratti apparenti di un thriller “noir”, non privo però di immediate connotazioni paradossali e sottilmente umoristiche. Nel primo capitolo troviamo infatti l’anonimo “chìllero” (come, con termine più “catarelliano” che siciliano, viene definito e si definisce il protagonista) impegnato nella sua attività professionale, cioè – per l’appunto – nell’eliminazione fisica di una vittima su incarico di un misterioso committente.

Il capitolo, va detto, si intitola “Morte all’urologo” (e non “Assassinio di un urologo” o “Morte di un urologo”), con una sorta di proclama-imprecazione che ricorda il “dagli all’untore” manzoniano; del resto la vittima – come vedremo subito – è ben poco simpatica e suscita poca commiserazione.

Il narratore fornisce qualche indicazione sul sicario, smontandone subito ogni possibile riduzione a cliché: «Intanto è necessario precisare immediatamente che la professione del chìllero di cui si narra, non è da addebitare ad un’infanzia infelice né tanto meno misera, come vorrebbe tutto un filone di sociologia. Lui ha vissuto un’infanzia dorata nei quartieri bene di Palermo, suo padre era funzionario presso la banca più grande dell’isola e sua madre professoressa di filosofia presso un importante liceo della città. Ha abitato il quartiere più “in” ed alla moda, laddove – per intenderci – si trovano asili nido privati ben puliti e funzionanti, buone scuolette dove fare le elementari e poco distante un sano liceo religioso, dove in cambio di un’equa retta annuale, si riceve un’educazione a modo, tale da farti diventare persona educata, capace di vivere assieme agli altri e di fare progetti proficui per le attività professionali» (p. 7).

Il sicario ha un’altissima opinione del suo “lavoro”, che svolge con scrupolo e «senza particolare coinvolgimento emotivo». In realtà l’urologo che egli deve uccidere avrebbe potuto indurlo a qualche rimembranza e remora personale, trattandosi di un ex compagno di scuola del Don Bosco: «erano stati nientemeno che compagni di scuola in quel liceo di preti che aveva dato loro così doviziosamente la formazione umana e professionale che sia il sicario che l’altro si portavano dietro come patrimonio indissolubile» (p. 8); ma l’imminente vittima è ormai parte di un mondo diverso e privilegiato: è infatti un medico quotato e facoltoso, un “grand’uomo” (p. 9), immancabilmente proprietario di una villa a Mondello e doverosamente iscritto «ad un buon circolo ricreativo e sportivo, dove l’essere socio sancisce a Palermo, più che altrove, l’appartenenza ad una sorta di umanità superiore, dove persino le consonanti vengono prodotte con un diverso modo di applicazione che nel resto della città» (p. 9). Nella presentazione dell’urologo compare, per la prima volta nel romanzo, il riferimento a Palermo, in questo caso a una Palermo-bene (o presunta tale), quella delle classi privilegiate e dei circoli esclusivi, che parla persino una lingua “diversa” (e non solo nella fonetica).

Per attuare il suo piano criminoso, il sicario si sottopone a una visita urologica; e quando l’ex compagno gli domanda di che cosa si occupi ora, risponde seccamente che lui fa “disinfestazioni”, aggiungendo in modo sibillino: «Avrai modo di verificarlo tu stesso» (p. 10). L’eliminazione fisica di un essere umano, in questa prospettiva cinica e grottesca al tempo stesso, diventa una sorta di “derattizzazione” nobilitata, una “sanificazione” da era-Covid, una “pulizia” non più etnica ma concretizzata “ad personam”.

Il secondo capitolo, “Con lei”, introduce un nuovo personaggio, una donna incontrata dal protagonista al suo club, un club che è «il ritrovo della città emergente, di coloro che, pure in presenza di buoni risultati professionali e sociali, non hanno ancora avuto la consacrazione del gotha, della cupola delle cupole» (p. 18).

In questo raffinato circolo, l’uomo viene guardato, anzi “taliato”, più volte da una misteriosa e fascinosa donna (Lo Scrudato deve essersi ricordato qui di un suo precedente volume, Occhi per taliare, Pietro Vittorietti ed., Palermo 2017, nel quale il valore ontologico della “taliata” sicula era ottimamente sviscerato: «una taliata è un’intera discussione, è un canto dell’anima, è la sinossi di una storia tutta», p. 17).

La donna viene descritta fisicamente in modo fin troppo minuzioso (p. 21), mentre caratterialmente appare ben presto ambigua, irridente e sfuggente. Il fatto che anche di lei sia taciuto il nome dovrebbe far insospettire il lettore, che scoprirà ben presto in lei una “collega” del protagonista, non a caso incaricata di eliminarlo.

Tuttavia fra il dire e il fare, fra il piano e la sua realizzazione, c’è di mezzo Palermo: e mentre l’uomo e la donna attraversano in macchina la città, vivendo uno strano, improvviso, “indicibile reciproco innamoramento” (p. 22), vissuto in realtà sul piano di una chimica e provvisoria sintonia, Palermo si va conquistando sempre più il ruolo di vera, subliminale protagonista del romanzo; e assurge a questo ruolo grazie soprattutto al suo imponente e (ossimoricamente) presentissimo passato: «erano a Palermo, una città vecchissima, appesantita anzi a tal punto dal suo passato da restarne schiacciata, fino a soffocare. Palermo era una città stanca, senza più innocenza, smaliziata fino alla corruzione» (p. 23).

Forse per questa sottile magia dell’ambiente, l’uomo e la donna non arrivano allo scontro decisivo; e l’indomani si spostano in un albergo sul mare lungo la costa meridionale della Sicilia; qui avviene qualcosa di imprevedibile: la vittima designata viene risparmiata, mentre a morire è l’anziana committente del delitto, «un’anziana signora, piccola e grassoccia, con capelli vistosamente ossigenati di biondo, la quale se ne stava seduta su una piccola sdraio di plastica portatile e teneva con ambedue le mani una canna da pesca, smisuratamente lunga» (pp. 28-29). La prima materializzazione dei misteriosi mandanti degli omicidi è una figura spiazzante, banale, apparentemente fin troppo innocua (anche se metaforicamente intenta a una “pesca” forse non del tutto ittica…).

Al sicario, come risarcimento per la metà dell’onorario perduto dalla collega, toccherà pure offrirle una cena e un sensuale dopo-cena: e qui il killer assume i connotati di un fortunato James Bond alle prese con la sua ennesima avventura galante.

Come si vede, già nel secondo capitolo il romanzo ha cambiato rotta, ha spiazzato i lettori e ne ha disatteso le aspettative: quando si aspettavano la descrizione di una seconda “missione” del sicario, lo hanno invece visto insidiato e quasi sul punto di soccombere, come in una sorta di moralistico contrappasso (“chi la fa l’aspetti”).

Ma è con il terzo capitolo, “Il coccodrillo del Reno”, che il testo vira decisamente sull’imprevedibile, sul grottesco, su una crescente contaminazione del reale con il surreale.

La scena si è spostata nella Germania, ove l’autore del libro ha vissuto a lungo: come si è detto prima, il capitolo fu composto appunto in Germania a quasi dieci anni di distanza dai primi due; e tanto più avulso appare da essi, acquisendo quindi una sua effettiva autonomia, in quanto, come mi segnala l’autore, una docente della Gutenberg, la dott. Ursula Mellinghaus, cresciuta a Genova e in possesso di elevatissime competenze linguistiche italo-tedesche, ne realizzò una pregevolissima traduzione in tedesco (“Das Rheinkrokodil”).

Nel capitolo “tedesco” non mancano ovviamente i riferimenti all’esperienza di vita dell’autore, soprattutto nel ricordo delle varie località (la cittadina universitaria di Germesheim, l’imponente duomo di Spira, l’albergo sul Reno), delle “case a graticcio” (Fachwerkhäuser), del vino rosso del Palatinato, delle contese musicologiche fra verdiani e wagneriani (magari con vittoria a sorpresa dei mozartiani), perfino degli antichi insegnamenti della signora Grippi al Goethe Institut di Palermo.

In queste pagine la vicenda assume sempre più le connotazioni di un grottesco “divertissement” autoriale; non a caso era originariamente nato come “lusus” rivolto ai colleghi di Magonza. Il sicario, infatti, viene indotto in errore dalle (volutamente?) fuorvianti indicazioni dei suoi misteriosi committenti, finendo per uccidere la persona sbagliata, un tale Gilmozzi colpevole di essere il fratello gemello della vittima designata. L’errore viene rimarcato freddamente da una telefonata del “datore di lavoro”: «Lei ha sbagliato obiettivo. […] Forse diventa vecchio» (p. 36). Il protagonista, «interdetto e offeso» (p. 36) per il grossolano errore di persona, viene contattato per mail in un albergo (all’indirizzo “disinfestazioni.it”) e chiede di portare a termine il lavoro.

Nel terzo capitolo compare per la prima volta la definizione di “Tribunale”, che indica i misteriosi mandanti degli omicidi commissionati al sicario: «Il Tribunale che aveva emesso quella sentenza lo riteneva uno strumento di assoluta affidabilità proprio per quell’attitudine ad eseguire le condanne senza il minimo coinvolgimento emotivo. Semplicemente il sicario nutriva cieca fede nelle ragioni del Tribunale, ogni altra valutazione gli era sempre sembrata del tutto superflua» (p. 32).

In questo Tribunale impersonale, impalpabile, incomprensibile, che commissiona delitti apparentemente non eclatanti (se “non eclatante” si può definire l’assassinio di un essere umano), i lettori più attenti troveranno più di una traccia dei misteriosi organizzatori del surreale “Processo” kafkiano; e a Josef K. assomiglia sempre più il sicario, che commette lo stesso errore del personaggio di Kafka, accettando la logica del misterioso Tribunale fino alle estreme conseguenze.

Il riferimento subliminale a Kafka mi è stato pienamente confermato dal prof. Lo Scrudato: «Come nel “processo” di Kafka qui si verifica il confronto/conflitto con decisori (il potere) con soggetti non definiti, della cui esistenza addirittura si può dubitare e come se non bastasse, dentro una sequenza di eventi compartimentati in contenitori stagni, in una spirale di accadimenti non sempre esplicitamente conseguenti e concatenati».

La missione viene compiuta senza particolari difficoltà e il secondo Gilmozzi, di professione pizzaiolo, viene strangolato con un filo di ferro dal sicario, che fugge poi senza problemi. Tuttavia, nel corso della fuga, costeggiando il Reno, gli appare un coccodrillo, la cui inspiegabile presenza nel fiume tedesco era stata annunziata dai “media” il giorno prima.

“Il coccodrillo come fa?” verrebbe di chiedere al prof. Lo Scrudato. O meglio: “Il coccodrillo che ci sta a fare?”. Tanto più che è forse un coccodrillo apparente e immaginario: un successivo comunicato della polizia fluviale lo declassa infatti a “tronco scolpito”. Ma il sicario, che se l’è visto davanti e ne ha fissato gli occhi («Guardò il coccodrillo ed il coccodrillo sembrava guardare lui, al buio di quella sera umida», p. 46), potrà rifiutare la facile etichetta trovata dai giornalisti (“una burla da buontemponi”, p. 47) e ribadirne l’esistenza assurda e ingiustificabile.

Il coccodrillo è colui che lo si crede: è come la verità pirandelliana; ed è forse, da qui in poi nel romanzo, la metafora evidente di una situazione esistenziale surreale ma sicuramente labile e precaria.

Proprio mentre la vicenda (ma è opportuno usare questo termine?) perde sempre più l’apparente consistenza realistica, vengono aggiunte altre notizie sul sicario: scopriamo infatti che ha 55 anni, «pochi capelli in testa e tutti bianchi» ma «un fisico ancora asciutto» (merito anche del TC2, il tennis club di via del Fante a Palermo; pp. 38-39).

Al termine del capitolo, peraltro, il protagonista appare molto provato e desideroso soltanto di ritornare a Palermo per ritrovarvi le cene “di pesce fresco” a Sferracavallo (si ha qui un mini-spot turistico che dovrebbe indurre i ristoratori della borgata a ridurre le loro scorte di pesce surgelato…) in compagnia della sua Lilli (p. 48).

Il quarto e ultimo capitolo, molto più lungo e per questo diviso in due parti, si intitola “Scacco matto al re Nero” e sposta ormai totalmente il focus dall’apparente trama “noir” iniziale a una profonda (e a tratti ardua) riflessione filosofica, storica ed esistenziale.

Come rivela l’autore, questo capitolo «è stato scritto prima ed è stato ultimato il 17 luglio 2001, in un tempo nel quale stavo già in Germania e lenivo la mia nostalgia per la Sicilia scrivendo di streghe messinesi, briganti castronovesi, degli amori spericolati, le note fuitine, dei giovani d’altri tempi di Cammarata. Scrivere questo capitolo, il più complesso e completo ha comportato una meticolosa documentazione sulla Palermo medievale, un’indagine a ritroso nel tempo che mi ha coinvolto e interessato, addirittura dilettato».

In questa sezione il fantomatico Tribunale, committente abituale delle “disinfestazioni” del sicario, mostra dapprima un’inspiegabile latitanza: «Il Tribunale non gli commissionava omicidi da più di sei mesi e questo non era mai successo prima, essendo sempre state le cadenze più frequenti. Evidentemente il Tribunale raccoglieva istanze di esecuzioni a morte da molteplici utenze, così il lavoro non era mai mancato. Cos’era successo negli ultimi mesi? Si avviava davvero ad ingrossare le file dei disoccupati?» (p. 49).

La preoccupazione del sicario si materializza (smaterializzandosi) in una grottesca scena immaginaria, ambientata all’Ufficio di collocamento di via Galilei: qui il nostro eroe cerca nuove occasioni di lavoro parlando con l’impiegato. Questo passo (cfr. p. 50), a tratti esilarante per le surreali battute del dialogo, viene utilizzato come “trailer” del libro in quarta pagina di copertina. La fantasia onirica del protagonista però non risolve i suoi interrogativi angoscianti; egli decide quindi di uscire dall’impasse: «non era più tempo di riflessioni, come giri a vuoto di un motore imballato, ma di agire» (p. 51).

Se la montagna non viene a Maometto, Maometto va alla montagna: ecco dunque che, cominciando a comprendere la logica dell’invisibile Tribunale, il sicario decide di stanarlo e affrontarlo, costringendolo ad uscire allo scoperto.

Al tempo stesso, si convince che “La chiave dell’enigma” va cercata a Palermo, città dai mille insondabili misteri ma capace delle più inaspettate rivelazioni: «Era la città la chiave dell’enigma. Ne fu sicuro quando ebbe svoltato sulla via Ruggero Settimo in direzione di piazza Verdi. Palermo gli avrebbe offerto la chiave per illuminare il mistero, gli avrebbe messo sotto gli occhi il bandolo della matassa. Poi sarebbe toccato a lui non perderlo più di vista, come un segugio esperto ossessionato da un odore. E vi entrò dentro ancora più profondamente, in quella città che gli stava promettendo la rivelazione, una verità altrimenti introvabile» (p. 51).

Il protagonista si trova così ad essere giocatore di una partita a scacchi, durante la quale dovrà prevedere e respingere le mosse dei suoi misteriosi avversari; e la scacchiera è proprio Palermo: «La città, vista come in una foto satellitare, si trasformava davanti agli occhi, attraverso il fumo e nella luce giallognola, in una sorta di scacchiera. Un campo da gioco dove consumare una partita mortale. Il Tribunale, col silenzio inquietante creato con la lunga assenza di commissioni, lo sfidava. […] Rivide la scacchiera e ne individuò i contorni, compresi nel quadrato tagliato a croce dalla via Maqueda e perpendicolarmente dal Cassaro, l’odierno corso Vittorio Emanuele. Si immerse dentro la scacchiera e vi si perdette» (pp. 52-53).

[Notiamo qui di straforo, non avendo avuto ancora occasione di farlo, la precisione dell’accattivante scrittura dell’autore, l’aggettivazione precisa e minuziosa, la presenza di figure retoriche (come l’ossimorico silenzio “dal frastuono stordente”), lo stile prevalentemente paratattico che procede per giustapposizioni incisive.]

La partita a scacchi si svolge in varie zone della città, ove l’attacco al sicario viene condotto dai vari pezzi, che conducono un vero “gioco mortale” (toedliches Spiel, p. 73): prima due “pedoni” alla Kalsa, poi un “alfiere” che parla un curioso linguaggio arcaico a Ballarò, quindi la “torre” alla Cala, poi il “cavallo” in un vicolo presso San Domenico.

Ogni volta però il sicario riesce a neutralizzarne le insidie; a guidarlo nelle sue scelte vincenti è il suo intuito, ma anche la sua cultura, la conoscenza della storia di Palermo e di testi significativi della letteratura europea, come Il gioco delle perle di vetro di Hermann Hesse (1943), romanzo filosofico fantastico che deve aver ispirato più di un passo del nostro volume (soprattutto laddove Hesse accennava a un ordine composto da soli intellettuali e collocato nell’immaginaria regione di “Castalia” in un futuro remoto, con vaghi riferimenti a un presente rappresentato invece come un passato intellettualmente oscuro, definito infatti “era del feuilleton”).

Non sarà un caso allora se, accingendosi alla prova decisiva che lo attende, il sicario torna a rileggere questo libro (da lui – e verosimilmente anche dal suo autore – «letto oltre due decenni prima», p. 53); egli torna a meditarne le pagine e ne riconsidera il senso: «era come se il libro si trasmettesse a lui, dentro il gioco che il sicario consumava nella testa, attraverso i palmi delle mani, da cui le parole stampate passavano nel sangue e viaggiavano fino al cervello dove aspettava, paziente, la scacchiera del gioco mortale, la città tagliata a croce dalla via Maqueda e dal corso Vittorio Emanuele» (p. 53).

La partita a scacchi del sicario si svolge, come si è detto, nel cuore di Palermo; ecco dunque una serie di istantanee che fotografano scorci della città, fissati in poche descrizioni icastiche che implicano sempre un sottofondo ideologico: il mercato del Papireto («dove venivano vendute tutte le cianfrusaglie di Palermo in un miscuglio di vecchio e di nuovo contraffatto, di rarità pregevoli e di patacche, che potevano rappresentare per metafora tutta quanta la città», p. 58); il mercato di Ballarò all’Albergheria (ove «i venditori occupavano la residua aria del budello urbano con grida che solo ai palermitani suonano quali inviti a comperare e non lamenti o minacce, come pure sarebbe parso verosimile», p. 60); la Cala («il luogo della salvezza e della sicurezza», in cui «le torri, quella meridionale e quella d’angolo del Castellammare, avrebbero garantito l’intangibilità della catena del porto», p. 71); il mercato della Vucciria (ove il sicario si sente al sicuro «tra i banchi di verdura, di pesce, di prodotti di piccola elettronica, compact disc contraffatti e più raramente di carne, avendo perduto, il mercato, la sua antica vocazione ad essere, come il suo stesso nome francese corrotto suggeriva, la macelleria» (pp. 72-73).

Spostandosi di quartiere in quartiere, di strada in strada, il sicario si riappropria della sua città e al tempo stesso (da essa illuminato, ispirato e guidato) comprende che la lotta contro il Tribunale è in realtà una guerra civile, se non intestina: «lui non stava subendo un attacco da un’entità esterna a se stesso, ma al contrario da un organismo di cui lui faceva parte» (p. 68); questa consapevolezza lo guida a prevedere la prossima mossa degli avversari.

La vittima comprende sempre più di doversi trasformare in carnefice, l’aggredito deve riuscire a diventare aggressore, il debole deve diventare potente e il potente dovrà crollare dal fastigio della sua potenza.

L’uomo viene “risucchiato” in una profonda «galleria di ricordi individuali e di stirpe» (p. 69) e la surreale battaglia fra il Tribunale e il sicario si trasforma nella perenne lotta di Palermo contro Palermo, del presente col passato; dunque (e qui il messaggio subliminale del libro emerge in modo evidente), «attraverso il sicario, l’uomo più indegno di Palermo, passava la vita, la gioia, le sofferenze di quel popolo di misto sangue che aveva assemblato in sé tutte le razze del Mediterraneo e dell’Atlantico e lì, accanto al porto protetto dalla catena, quella gente si era costruita la nicchia tormentata, le case di pietra murata col fango, e dentro le case, quelle donne e quegli uomini si erano amati, traditi, avvelenati, avevano fatto i figli, avevano ordito trame politiche, vi erano stati prelevati dagli algoziri regi e dagli sgherri del Sant’Uffizio, per essere condotti nei palazzi del potere, i palazzi del potere della città» (ibid.). Come tanti, troppi suoi predecessori, il sicario, accettando (come lo Josef K. kafkiano) la logica del Tribunale, del potere cieco e arrogante, rischia a sua volta di essere “prelevato” e di fatto annientato.

Il rapporto con questo potere violento, cieco, impersonale, incomprensibile e inattaccabile, emerge ancora meglio allorché un popolano a tratti balbuziente, una sorta di panciuto “stigghiolaro” (p. 74), rifila al sicario un libro falso e autentico al tempo stesso, ma che contiene in sé un innegabile pericolo: «Teneva in una mano il vecchio libro con la stessa cura di come si può tenere una bomba a mano, da disinnescare nell’imminenza. […] La chiave per quella fase della lotta micidiale con Tribunale passava proprio da quell’indistinta percezione di passato» (p. 76).

Il presunto Codice Normanno «prometteva di disvelare proprio le relazioni tra quegli antichi conquistatori dell’Isola e i loro avversari, sconfitti e cacciati, e di dargli la soluzione all’enigma per quella fase della caccia al tesoro, dov’era in premio la vita stessa» (p. 77).

Nonostante le sue basi culturali, il sicario (ma ci conviene più chiamarlo così?) non arriva a comprendere il messaggio di quel testo (sulla cui originalità, peraltro, non mancano i dubbi); si rivolge dunque a un nuovo personaggio fondamentale (chiamato “Re Mesto”), che incontra nel quartiere della Galka, scelto dai Normanni come sede del loro antico potere; si tratta di un uomo un tempo assai influente («era stato un potente», p. 84), per di più amico «di vecchissima data»e «uomo dalla spregiudicatezza intellettuale massima» (p. 86).

Ma questo “re” non ha ricavato nessuna gioia dal suo potere e vive ormai segregato dal mondo «in una sala ampia, in penombra e dal vistoso disordine», forse «in presa a una crisi acuta di misticismo” (p. 78), manifestata anche dal «forte odore di incenso» che impregna la sua sede.

C’è, in questo personaggio fortemente metaforico, qualcosa del Gran Lombardo nella Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini: una saggezza antica e però ormai inutile, uno sterile ricordo del passato («una voce calda e tremula allo stesso tempo, con un’emissione fonica che solo i palermitani di razza sanno produrre», ibid.), una dignità esteriore che rispecchia quella interiore («era ben rasato e vestiva una camicia pulita sotto le bretelle che gli reggevano i pantaloni ben stirati», ibid.), un misticismo ereditato da un passato popolato dagli innumerevoli ordini religiosi palermitani, puntualmente elencati.

Al Re Mesto il sicario affida l’interpretazione del Codice Normanno; ma il Re Mesto identifica il codice con «il Consiglio d’Egitto dell’abate Vella» (p. 79). A questo punto, però, il vecchio nota uno strato di battiloro incollato sulla carta del codice; e quando con una lametta da barba si appresta a grattarlo via, si imbatte in un foglio a stampa, di data più recente, che documenta un’altre menzogna dell’abate Vella: «una successione di eruzioni e terremoti avvenuti durante il periodo della dominazione araba in Sicilia» (p. 82); la menzogna si è diffusa fra gli storici, che – viene detto ironicamente – «copiano gli uni dagli altri, ovviamente anche gli errori» (ibid.).

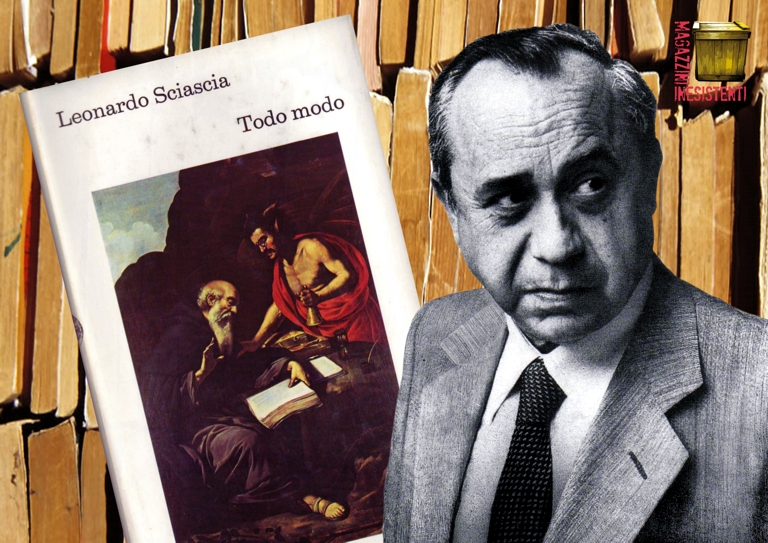

Qui l’autore ha una chiara reminiscenza sciasciana; basti citare questo passo de “Il consiglio d’Egitto”, nel quale don Giuseppe Vella al monaco Giuseppe Cammilleri, suo collaboratore, spiega che «il lavoro dello storico è tutto un imbroglio, un’impostura: e che c’era più merito ad inventarla, la storia, che a trascriverla da vecchie carte, da antiche lapidi, da antichi sepolcri; e in ogni caso ci voleva più lavoro, ad inventarla” (ed. Einaudi 1963, p. 59). Insomma, anche nel caso del nostro “Sicario” – sembra dirci Lo Scrudato – non c’è da fidarsi della storia, di nessuna storia; quindi neanche di quella che l’autore ci sta raccontando…

Il foglio aggiunto, proveniente da un’edizione del De Aetna di Pietro Bembo (edizione Sellerio), costituisce l’ultimo indizio per la “caccia al tesoro” del sicario; intanto però il codice costa la vita al Re Mesto, avvelenato dalla colla che gli penetra nei pori della pelle (“Il nome della rosa” di Umberto Eco docet…).

Dopo la morte dell’amico, il protagonista mette sempre più a fuoco la vera natura del suo antagonista: «Il Tribunale che gli stava dando la caccia non era più un’entità vaga, probabilmente collettiva, perché sempre più affiorava alla coscienza l’intuizione che un’unica persona, un’unica intelligenza, una logica individuale stava muovendo contro di lui. Si trattava così per il sicario di individuare il re dello schieramento avversario e attaccarlo frontalmente, ma prima doveva consumare un passaggio intermedio, doveva uccidere la mobile e spietata Regina» (p. 87).

Lo scontro con la Regina, incarnata da Lilli, “femme fatale”, mantide potenzialmente assassina del partner, micidiale combinazione di eros e thanatos, è la penultima tappa della partita.

Lilli non coincide con la “chillera” del capitolo “Con lei”; però le due figure femminili rientrano nella stessa dicotomia eros-thanatos più volte ricordata nel libro. Anche in questo caso, l’autore ha voluto indicarmi le sue intenzioni narrative: «Il vero problema non è il look, ma ciò che la ‘fimmina’ porta con sé: eros e thanatos, ma anche maggiore saggezza, maggiore visione del disegno complessivo, regìa occulta femminea degli eventi, e poi la forza che prorompe dal suo corpo… Nella relazione col mondo è il sicario a segnare l’argine, nella relazione tra lei e lui è invece lei a segnare l’argine il confine, il limite». L’uomo però coopta la donna dalla sua parte e sconfigge la Regina facendola sua alleata.

L’epilogo consiste in un epico scontro che ha luogo tra i crateri dell’Etna (Gebel El Nar), uno scontro a metà fra quello degli antichi paladini di Francia e le fantascientifiche “star wars”: il sicario (che procede “ansimando”, a fatica, privo com’è dei calzari di bronzo di Empedocle) sale sul vulcano per affrontare il Re Nero nello scontro decisivo.

Come scrive ottimamente Domenica Centinaro, «è qui che si consuma l’ultimo brutale scontro tra il re Nero che rappresenta la forza nuova del mondo, che esige rispetto e timore, e il sicario con la sua primitiva volontà di sopravvivenza, simbolo della resistenza al rovesciamento dei valori tradizionali».

Il nemico nascosto si incarna in un uomo dall’aspetto fisico squallido e mediocre (almeno tanto quanto lo era la vecchietta pescatrice del cap. 3): «L’uomo che si ostinava a rimanergli di spalle era vestito in modo orribile: una giacca marrone chiaro con righina verticale verde, di stoffa grezza, e un paio di pantaloni di fustagno liso che avevano perduto la memoria della riga ed erano scassati alle ginocchia. Le scarpe erano irriconoscibili, ma ciò anche a causa della polvere del vulcano e dall’ancora scarsa luce. I capelli dell’uomo, in attesa a guardare dentro il cratere, erano neri corti e ricci» (p. 95).

Il Re Nero aggiunge, al suo aspetto così deludente ed improbabile, una goffa parlata siculeggiante capricciosamente alternata alla lingua italiana; in questo linguaggio ibrido egli proclama la spietata legge della storia («La storia la fannu i violenti e gli ignoranti», p. 96) esaltando il ruolo del Tribunale («Noi siamo l’arbitro, ciò che regola il gioco. […] Noi siamo una Chiesa, noi siamo antichi e destinati a durari», p. 97).

Il protagonista però, divenuto ormai “Re Bianco” (come ormai lo chiama anche il suo avversario, p. 101), oppone ai deliranti progetti dell’avversario la concretezza della sua “professionalità”, ritrovandosi sicario (e sicario infallibile) al momento giusto.

Così l’inevitabile certezza del “pànta rèi” (πάντα ῥεῖ) risolve la partita: «Io sono abituato ad operare in modo pratico. La storia di questo scontro interno al Tribunale ha dimostrato che l’unico modo efficace per vincere è la capacità tecnica di uccidere e di non farsi uccidere” (p. 100).

La “ristrutturazione” del Tribunale, auspicata dal Re Nero (p. 97), viene attuata in modo imprevedibile: e nell’aspetto sciupato e trasandato che il sicario ha ormai al termine dell’epica lotta, si nota quasi l’eredità trasmessagli dal suo dimesso e logoro avversario. Il fatto è che la lotta per il potere abbrutisce e sfinisce: e forse non era del tutto vero il motto andreottiano secondo cui “il potere logora chi non ce l’ha”.

Un’ultima telefonata del sicario a Lilli espone il nuovo compito che i due amanti stanno assumendosi per sempre: «Anche quando dovessimo avere incertezze, ci faremo suggerire la soluzione dalla musica e dalla conoscenza della nostra città, e assumeremo la forza del vulcano. Siamo noi adesso il Tribunale» (p. 102).

L’estrema complessità della seconda parte del romanzo emerge senz’altro dai cenni che abbiamo dato: e non a caso il giornalista Salvatore Cusimano lo ha acutamente paragonato a «una fuga di Bach fra la storia di Palermo».

Tuttavia, alle tante suggestioni culturali che abbiamo colto “in itinere”, occorre aggiungerne una fondamentale, non a caso collocata come epigrafe a premessa del romanzo: si tratta di un passo (ancora!) di Leonardo Sciascia, tratto da Todo modo, che presenta una riflessione sul ruolo della scienza: «Pensi: la scienza… L’abbiamo combattuta tanto! E infine, che scruti la cellula, l’atomo, il cielo stellato; che ne carpisca qualche segreto; che divida, che faccia esplodere, che mandi l’uomo a passeggiare sulla luna: che fa se non moltiplicare lo spavento che Pascal sentiva di fronte all’universo? […] Non c’è fuga, da Dio; non è possibile. L’esodo da Dio è una marcia verso Dio”.

Lo stesso prof. Lo Scrudato, in un suo messaggio di cui lo ringrazio, fa piena luce sul senso di questa citazione: «Porsi il problema del potere nel romanzo significa porsi di fronte al futuro, un futuro individuale, ma anche collettivo, quello che si fa storia. Quale futuro è ancora possibile all’uomo se all’uomo è dato il potere di scatenare l’apocalisse, che nell’idea dei profeti era appannaggio esclusivo di Dio? […] L’uomo ha il potere di Dio, l’uomo è diventato Dio. Questo induce “allo spavento che l’uomo avrà di se stesso” che è di gran lunga maggiore (e peggiore) dello spavento cosmico che “Pascal sentiva di fronte all’universo”. L’unica soluzione che rimane all’uomo viene indicata dallo stesso Sciascia in “Todo modo” per bocca del suo acuto prete: “Non c’è fuga da Dio; non è possibile. L’esodo da Dio è una marcia verso Dio”».

In questa vertiginosa riflessione (religiosa, filosofica, storica e – si direbbe – “ontologica”) va collocata l’essenza di questo romanzo apparentemente “facile” ma in realtà quanto mai impegnativo. E davvero l’anonimo sicario di Lo Scrudato, con la sua diligente professionalità e la sua tormentata “escalation”, riesce nel suo percorso ad “assassinare” molte delle nostre ostinate certezze.

Mario Pintacuda – Palermo, 27 settembre 2023

Caro Mario, la tua analisi, puntuale, procede tagliente come un bisturi chirurgico e preciso sul corpo d’una scrittura – quella di V. Lo Scrudato – assai pure dal tratto chirurgico affilato, preciso e netto. Il tuo è un saggio critico che si addentra in ogni meandro del romanzo – quasi, a tratti, una sua riscrittura, un avveturoso scorazzarvi dentro a illuminare i più reconditi anfratti e a renderlo ancora più intrigante ed evocativo di tanto!

Dopo la tua “indagine investigativa” sul sicario, dopo la tua analisi, viene voglia di rileggere “Il sicario”, anzi non si può non rileggerlo!

Complimenti al critico e all’autore d’un romanzo che si svela inesauribile miniera e riserva di sempre nuovi, sorprendenti, quanto profondi significati!

Grazie a te per la tua competente e generosa attenzione. Un caro saluto.