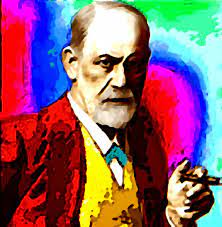

La “negazione” di cui parla il celebre psicanalista austriaco Sigmund Freud (1856 – 1939) è un processo attraverso il quale il soggetto si difende “negando” i suoi pensieri, sentimenti e desideri rimossi. Si tratta appunto di un “meccanismo di difesa”, cioè di una funzione propria dell’Io attraverso la quale questo si protegge da eccessive richieste libidiche o da esperienze di pulsioni troppo intense, che non riesce a fronteggiare direttamente.

Come scrive Freud nel libro La negazione (1925), “il contenuto rimosso di una rappresentazione o di un pensiero può dunque penetrare nella coscienza a condizione di lasciarsi negare. La negazione è un modo di prendere conoscenza del rimosso, in verità è già una revoca della rimozione, non certo però un’accettazione del rimosso. Si vede come la funzione intellettuale si scinde qui dal processo affettivo. Con l’aiuto della negazione viene annullata soltanto una conseguenza del processo di rimozione, quella per cui il contenuto della rappresentazione interessata non giunge alla coscienza. Ne risulta una sorta di accettazione intellettuale del rimosso, pur persistendo l’essenziale nella rimozione” (La negazione, in S. Freud, Opere, Boringhieri, trad. it., Torino, 1978, vol. X, pp. 197-198).

Dunque un pensiero può venire alla luce e superare le barriere della rimozione, proprio in quanto rifiutato; celebre l’esempio in cui una persona sognata da un soggetto viene nominata sotto negazione: il paziente dice a Freud “Lei domanda chi possa essere questa persona del sogno. Non è mia madre”; da qui lo psicanalista deduce con certezza che si tratta proprio della madre; dunque, un’associazione affiorata alla mente viene negata perché “inaccettabile”; il pensiero passa, ma solo in quanto negato.

Freud distingue la negazione (Verneinung) dal diniego (Verleugnung) che è invece un rifiuto ad ammettere esperienze spiacevoli, impulsi, dati reali o aspetti di sé; il diniego, che è presente solitamente nelle psicosi, è utilizzato quando il pericolo potenziale per il mantenimento della struttura psichica è estremo.

Ovviamente, l’uso massiccio della negazione condiziona la possibilità di risoluzione di un problema sul piano di realtà; per cui questo meccanismo è in genere “disadattativo” (cioè non risolve il problema) e “disfunzionale” (in quanto provoca un danno all’individuo).

Un esempio letterario che Freud tenne ben presente fu la Phèdre di Jean Racine (1677).

Il tema della negazione fu ripreso dalla figlia di Freud, Anna (1895-1982), che ne L’Io e i meccanismi di difesa (1961) rileva: “Questo meccanismo, che può considerarsi normale in un certo stadio dell’evoluzione dell’Io infantile, è indice invece di gravi disturbi psichici se si ripresenta successivamente nella vita”.

Come scrive Agnese Galotti, “val la pena osservare come la capacità di negare sia uno stupefacente fenomeno umano! Come ogni meccanismo di difesa ha sicuramente la sua funzionalità, ma oltre certi limiti, sfocia nell’autoinganno o peggio, nella malafede appunto. Che cosa tendiamo a negare? Il dolore, evidentemente: il nostro, e quello altrui; ma anche tutte quelle condizioni che ci disturbano, che ci tirano in ballo richiedendoci un qualche cambiamento, interiore o esteriore. Siamo tutti degli ‘avari cognitivi’ – come afferma Stanley Cohen – ovvero cerchiamo di semplificare le nuove informazioni e di adattarle alle nostre concezioni precedenti, piuttosto che renderci disponibili al cambiamento, alla ristrutturazione del nostro campo cognitivo (ed emotivo!). Dunque si tende a negare qualcosa che già ‘si sa’, qualcosa che non è (o non è più) inconscio ma che non ha ancora trovato posto, a pieno diritto, nella coscienza. Ogni nuova consapevolezza, soprattutto se ‘provocatoria’, richiede una sorta di adattamento del bagaglio conoscitivo precedente, un rinnovamento di tutto l’ambiente interiore: la negazione ci risparmia proprio questo faticoso lavoro. Ma ogni pigrizia ha un prezzo: ne resta oscurata, in qualche modo inficiata, la limpidezza della nostra percezione, la fluidità del nostro pensiero, la coerenza del nostro agire. Negare comporta di restare – come coscienza – in quella zona semibuia in cui contemporaneamente ‘si sa e non si sa’, sospesi in un limbo, una sorta di adattamento ‘di emergenza’ che spesso finisce per durare troppo a lungo” (A. Galotti, “Uscire dalla negazione o il risveglio della coscienza”, in “Individuazione – Trimestrale di psicologia analitica e Filosofia sperimentale”, anno XV, n. 55, pag. III, aprile 2006).

Nella letteratura greca, un esempio evidente di “negazione freudiana” si trova nelle Argonautiche di Apollonio Rodio: nel III libro (vv. 442-471) la giovanissima Medea, follemente innamorata di Giasone, intende aiutarlo a riconquistare il vello d’oro. La fanciulla guarda l’eroe “struggendosi / il cuore di pena” (vv. 445-446); torna poi nella sua stanza, ma in lei si agitano pensieri d’amore: rivede Giasone e ritiene che nessuno gli sia pari; è preoccupatissima per lui, temendo che muoia nel tentativo di compiere l’impresa. La fanciulla piange lacrime “di tenero affanno e di pietà profondissima” (v. 462); rivolta a se stessa, poi, oscilla fra maledizioni all’indirizzo dell’eroe (“vada alla malora”, v. 464) ed espressioni di viva apprensione per lui (“oh potesse sfuggire illeso alla morte!”, v. 466). Come si vede, qui l’imprecazione contro Giasone costituisce il culmine di una sorta di “negazione freudiana” che viene subito smascherata dall’immediato ossimorico desiderio che l’eroe si salvi.

La “negazione freudiana” ritorna allorché Medea desidera che Giasone torni “salvo in patria” (v. 467), un auspicio che mimetizza la reale volontà della ragazza che egli possa rimanere con lei. Tuttavia il narratore onnisciente allude qui evidentemente, come potevano comprendere i lettori colti, al ben noto svolgimento successivo dei fatti, con la fuga di Medea dalla Colchide insieme con l’uomo amato.