La prima cosa che fece, quando tornò dopo oltre trent’anni al suo paese, in Spagna, fu dormire.

Aveva anni e anni di sonno arretrato. La vita del “cliente” a Roma era stata durissima: alzarsi la mattina presto e andare a fare la “salutatio” mattutina al potente “patronus” di turno, attendere che si degnasse di svegliarsi (lui sì, con comodo), sperare di riceverne la misera “spòrtula”, il panierino contenente cibo o, più raramente, una piccola somma di denaro.

Non era quello che aveva sperato quando era giunto, molto giovane, nella capitale dell’impero.

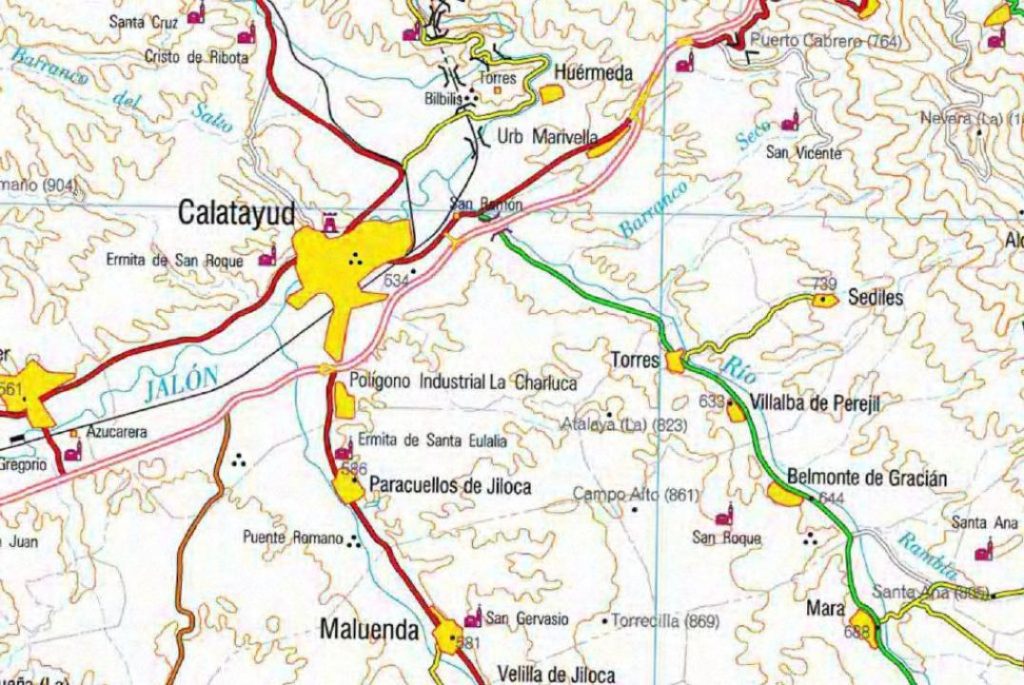

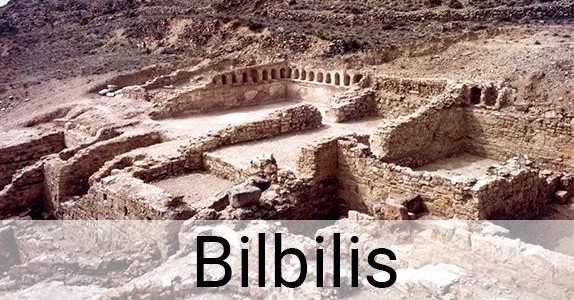

All’età di quasi 24 anni, nel 64 d.C., aveva lasciato la sua Bilbilis (oggi Calatayud in provincia di Saragozza, a nord-est di Madrid); ma aveva sbagliato momento. Era infatti, quello, il periodo peggiore dell’impero di Nerone; tempi duri, soprattutto, per la casa degli Annei, spagnoli come lui, ai quali si era rivolto al suo arrivo: l’anno dopo, il filosofo Anneo Seneca e suo nipote Anneo Lucano dovettero darsi la morte per ordine dell’imperatore.

Altro che trovare la fortuna! Marziale ben presto si era dovuto adattare a fare il “cliens”, a cercare protettori che gli garantissero il sostentamento quotidiano.

In effetti, col tempo, aveva avuto anche qualche soddisfazione: quando Tito nell’80 inaugurò il Colosseo, Marziale aveva scritto una raccolta di epigrammi intitolata “De spectaculis” e l’aveva furbescamente dedicata all’imperatore; questi, lusingato dalle adulazioni (che funzionano quasi sempre con i potenti), gli concesse lo “ius trium liberorum”, un sussidio che in realtà spettava a chi avesse almeno tre figli, in nome della campagna demografica che ogni tanto torna di moda (soprattutto sotto certi regimi…). A essere giusti, Marziale non aveva figli; ma questo importava poco in un’epoca in cui esisteva la prassi dei provvedimenti “ad personam” (prassi, come sappiamo, non del tutto estinta neanche ai nostri tempi…).

Marziale aveva avuto successo anche al tempo del crudele Domiziano, che gli assegnò il titolo onorifico di “tribunus militum” innalzandolo al rango equestre. Il poeta si era specializzato nella creazione di epigrammi, cioè di quei brevi componimenti che, nel breve giro di pochi versi, tratteggiavano una figura, esponevano un problema, descrivevano una situazione; nell’ultimo verso arrivava una conclusione a sorpresa, un “fulmen in clausula”, un “aprosdòketon” (come lo chiamavano i Greci), che ribaltava comicamente il quadro complessivo.

Basteranno tre esempi (il tentativo di traduzione è mio):

1) I, 47 – «Poco tempo fa Diaulo faceva il medico. Ora fa il becchino. / Beh, quello che fa ora da becchino lo aveva fatto anche quando era medico». (“Nuper erat medicus, nunc est vispillo Diaulus: / quod vispillo facit, fecerat et medicus”).

2) IV, 65 – «Piange sempre Fileni; e con un occhio solo. / “Ma come è possibile?” vi chiedete. È guercia» (“Oculo Philaenis semper altero plorat. / Quo fiat istud quaeritis modo? Lusca est”).

3) VII, 3 – «Perché non ti mando, Pontiliano, i miei libri? / Perché tu non mi spedisca i tuoi». (“Cur non mitto meos tibi, Pontiliane, libellos? Ne mihi tu mittas, Pontiliane, tuos”).

Qualcuno aveva biasimato la licenziosità di alcuni dei suoi epigrammi: ma Marziale si era difeso contrapponendo all’audacia di certi suoi versi la cristallina onestà della sua vita: “la mia pagina è lasciva, la vita onesta” (“lasciva est nobis pagina, vita proba”, I 4, 8). E poi, innegabilmente, la sua pagina “sapeva di uomo” (“hominem pagina nostra sapit”, X 4, 10), ritraeva magistralmente la vita reale della Roma del suo tempo.

Però, in un’epoca in cui non esistevano i diritti d’autore e i proventi dei libri andavano ai librai che li vendevano, il poeta non aveva mai fatto fortuna ed era stato sempre costretto ad omaggiare il potente di turno per ottenerne il sostentamento quotidiano.

Conseguentemente ogni tanto sbottava, lamentandosi del suo ingrato mestiere di “cliente”: «Roma, fai grazia ormai a chi è stanco di congratularsi, a un cliente esausto. Fino a quando dovrò cercare di guadagnarmi come cliente cento monete di piombo stando tutto il giorno in mezzo a una calca di battistrada e clienti di bassa condizione, mentre Scorpo [un atleta del circo], quando vince, in una sola ora si porta via quindici pesanti sacchi di oro nuovo di zecca? […] Allora vuoi sapere cosa desidero? Dormire» (“Quid concupiscam quaeris ergo? Dormire”, X 75, trad. Boirivant).

Il sonno perduto lo tormentava. Svegliarsi all’alba, lasciare il caldo delle coperte anche nella stagione fredda (allora esisteva), andare a mendicare un tozzo di pane: non ne poteva proprio più.

La svolta arrivò nel 96, quando Domiziano fu ucciso e il nuovo corso inaugurato da Nerva e Traiano mirò a una seria restaurazione morale; e Marziale si era fin troppo compromesso con i suoi epigrammi “osé” e con le adulazioni al passato regime. Capì che era ora di lasciare Roma.

C’era, nella sua Bilbilis, una vedova di nome Marcella, sua grande ammiratrice; lei lo convinse a tornare, dicendo che gli avrebbe messo a disposizione una sua fattoria.

Ma come pagare le spese del viaggio? Il poeta pensò allora di rivolgersi a Plinio il Giovane, persona tanto ricca e generosa quanto insopportabilmente narcisista. Costui non mancò poi di sbandierare l’aiuto economico prestato a Marziale: «Quando partì da Roma l’avevo aiutato fornendogli il denaro per il viaggio» (“prosecutus eram viatico secedentem”, ep. III 21).

Così, finalmente, Marziale era tornato nella sua Spagna.

E ora dormiva, dormiva, dormiva, ogni giorno fino a tardi.

Lo ridestava il frinire delle cicale in estate, o il soffio impetuoso del vento in inverno.

Allora usciva dalla sua rustica abitazione e passeggiava, schivando qualche gallina e ascoltando il raglio degli asini. E si sorprendeva di non avere nulla da fare, nulla di urgente, nulla di doveroso, nulla di indispensabile.

In un epigramma scrisse così al suo amico Giovenale, il poeta satirico che era ancora costretto, a Roma, a vivere la triste esistenza del cliente: “Mentre tu forse affannato giri / nel chiasso della Suburra, Giovenale, / o batti il colle di Nostra Signora / Diana e negli atrii dei potenti / la tua toga che suda ti fa vento, / spezzato dall’andar su e giù i due Celi: / me, dopo molti inverni ritrovata, / ha accolto e incafonito, sempre fiera / del suo oro e del ferro, la mia Bilbili. / Qui, pigro, con poca fatica / giro per Boterdo e per Platea / (nomi anche più duri / della terra celtibera) e mi faccio / certe interminabili dormite (“ingenti fruor improboque somno”) / che non rompe neppure l’ora terza; / e di trent’anni buoni / di levatacce mi rifaccio. / […] / Così vivere / mi piace, così morire (“sic me vivere, sic iuvat perire”)» (XII 18, 1-16 e 26).

A Bilbilis nessuno indossava la toga (noi diremmo: nessuno rispettava il “dress code”); si mangiavano cibi genuini, rustici; si respirava aria pura: era la campagna “vera e barbara” (“rus verum barbarumque”), di cui in Italia Marziale aveva visto solo delle buone imitazioni (cfr. III, 58).

E poi c’era Marcella, la sua ospitale amica, Marcella che lo aveva sovvenzionato e aiutato, Marcella che per lui valeva tutta Roma: «E tu più dolce fai / a me il rimpianto della città sovrana: / tu per me Roma sei, tu sola» (“Romam mihi tu sola facis”, XII 21, 10, trad. Ceronetti).

Tuttavia non mancavano neppure i bocconi amari: in mezzo a quella gente rude e ignorante, il raffinato poeta sembrava ormai parlare una lingua diversa. Nell’introduzione in prosa al XII libro dei suoi Epigrammi, scrive così all’amico Prisco: «le orecchie di Roma, a cui ero abituato, qui invano le cercherei» (“civitatis aures quibus adsueveram quaero”); e poi c’era il “morso velenoso” dei suoi compaesani (“municipalium robigo dentium”), c’era la bile che gli facevano fare ogni giorno quando non capivano i suoi versi latini, c’era anche – a volte – il paradossale rimpianto della tanto bistrattata Roma: «tutto insomma io rimpiango, tutte le cose che in un momento di nausea ho lasciato, come un re spodestato».

Può succedere. A volte ci capita di sognare una realtà che abbiamo vissuto nell’infanzia, di idealizzarla, di nobilitarla nei nostri ricordi, rimuovendo gli aspetti che non ci fanno comodo. Ma il mondo del passato non può tornare, non esiste più, è svanito come nebbia al sole.

Una simile sensazione la ebbe Cesare Pavese quando tornò, da scrittore ormai famoso, al suo paese, Santo Stefano Belbo, constatando amaramente la scomparsa dell’ambiente della sua infanzia; in esso, ormai, le “facce familiari” erano svanite: «sono sparite, sono disperse, sono morte. Non torneranno mai più. E allora cerchiamo intorno disperati, cerchiamo di rifare l’ambiente, il piccolo mondo che c’ignorava ma voleva bene e doveva essere stupefatto di noi. Ma non c’è più» (da “Il mestiere di vivere”, pensiero datato 8/2/1949).

Gli ultimi anni di Marziale dovettero essere sempre più dediti al sonno, all’oblio, forse all’abbrutimento di quello che era stato uno degli ingegni più estrosi e straordinari che mai avessero poetato a Roma.

Morì nel 104, nella sua Bilbilis.

Quando Plinio il Giovane apprese la notizia della sua morte, lodò il celebre epigrammista nella già citata lettera a Prisco (III 21), definendolo «scrittore ingegnoso, acuto, caustico, che nella sua scrittura aveva moltissimo sale e fiele, ma non minor candore» (“homo ingeniosus, acutus, acer, et qui plurimum in scribendo et salis haberet et fellis nec candoris minus”).

Alla fine della lettera, Plinio immagina che Prisco esprima (forse a nome suo?) qualche perplessità sull’effettivo valore della poesia di Marziale («Ma non saranno eterni i versi che scrisse», “At non erunt aeterna quae scripsit”), ma aggiunge bonariamente, alla fine: «forse non lo saranno, tuttavia egli li scrisse come se fossero destinati ad esserlo».

Ma si sa, Plinio era un superficialone, del tutto incapace di capire il valore dei poeti. A smentire il suo pessimismo su Marziale, restano ancora oggi, nell’anno di disgrazia venti-ventitrè, gli epigrammi del poeta spagnolo, che continuano a divertirci e a farci riflettere dopo tanti secoli.

P.S.: Questo articolo è nato dalla rilettura di un capitolo di uno straordinario testo scolastico che avevo alle superiori e che era stato adottato dalla mia prof. Lucia Palmas Queirolo (allieva di Ettore Paratore); si tratta della “Civiltà letteraria di Roma antica” di Italo Lana e Armando Fellin (D’Anna, Messina-Firenze 19742). Questo testo, in modo pionieristico, presentava lo studio degli autori latini collegandolo (in un’epoca in cui nessuno lo riteneva lecito e possibile) alla conoscenza delle letterature moderne. Il capitolo su Marziale (da cui ho attinto il riferimento a Cesare Pavese) è a mio parere esemplare ed attualissimo; e dovrebbe essere letto e meditato anche dai docenti di oggi e riproposto all’attenzione dei giovani.