Nelle “Lettere a Lucilio” Seneca inserisce spesso “pillole” di saggezza che scaturiscono dalle semplici esperienze della sua vita quotidiana. Oggi dunque seguiremo il filosofo latino in una giornata trascorsa in una sua villa vicino Roma (“in suburbanum meum”) e raccontata nella lettera I 12.

L’epistola si apre con una frase sentenziosa che costituisce una sorta di malinconico “trailer” al contenuto che sarà esposto: «Dovunque mi volgo, scorgo prove del mio invecchiare» (“Quocumque me verti, argumenta senectutis meae video”, trad. G. Monti).

Seneca è di cattivo umore. Appena arriva nella sua villa, comincia a lamentarsi con il fattore per le “spese necessarie per l’edificio ormai cadente”» (“querebar de inpensis aedificii dilabentis”). Il “vilicus” risponde che la fatiscenza del luogo non dipende da lui; infatti, «lui faceva tutto il possibile, ma purtroppo la villa era vecchia» (“omnia se facere, sed villam veterem esse”).

Seneca a questo punto sbotta: quella villa lui l’ha vista sorgere pietra su pietra, è cresciuta fra le sue mani (“inter manus meas crevit”). E osserva, stizzito: «Che dev’essere di me, se già se ne vanno in polvere queste pietre che hanno la mia età?».

Sfogando il suo disappunto, Seneca se la prende ancora con il malcapitato fattore: «È chiaro che questi platani sono trascurati: non hanno fronde. Come sono nodosi e secchi i rami, ruvidi e squallidi i tronchi! Tutto questo non accadrebbe, se ci fosse qualcuno a scavare un po’ intorno e ad irrigarli».

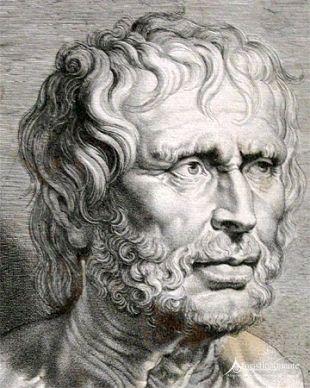

Sembra di sentirlo, il grande filosofo, colui che era stato il precettore di Nerone e la sua eminenza grigia, colui che aveva avuto in mano il potere a Roma senza diventarne mai schiavo, mentre borbotta e mugugna stizzito con quel povero fattore.

Il “vilicus”, avvilito e punto sul vivo, giura sul genio tutelare del padrone di fare tutto il possibile, di prodigare ai platani ogni cura; ma il problema è che quegli alberi “sono vecchi” (“se omnia facere… sed illas vetulas esse”). [Per capire l’importanza e la sacralità di questo giuramento, occorre ricordare che presso gli antichi Romani il “Genius” era una specie di nume tutelare, custode benevolo delle famiglie ma anche dei singoli individui; una sorta di “anima” della stirpe, o di “angelo custode”, qui chiamato a testimoniare la sincerità delle parole del dipendente].

Seneca a questo punto commenta a tu per tu con il fido Lucilio: «Sia detto fra noi: li avevo piantati io e ne avevo visto spuntare le prime foglie». Quanti ricordi, nella mente del filosofo: l’improba fatica agricola fatta da giovane, la cura con cui aveva piantato quegli alberi e li aveva visti spuntare e crescere, l’amore per la sua terra. Tutto svanito nell’impietoso confronto con un presente fatto di decadenza e trascuratezza.

Non è finita.

Seneca, sempre più di malumore, scorge a poca distanza un anziano personaggio che sta davanti alla soglia di casa e rivolge al fattore una battuta che vorrebbe essere spiritosa (ma risulta di cattivo gusto): «Codesto vecchio decrepito… guarda verso l’esterno. Dove l’hai trovato? Che gusto hai avuto a portar qui il cadavere di un estraneo?». L’infelice e perfida battuta si spiega osservando che a Roma i cadaveri dei defunti erano esposti nell’atrio, presso la porta, con il viso rivolto all’esterno, proprio come ora fa quel “vecchio decrepito”.

Ma il “cadavere” vivente si rivolge a Seneca e gli dice parole destinate a colpirlo profondamente: «Non mi riconosci? Sono Felicione, a cui eri solito recare in dono statuette d’argilla; sono il figlio del fattore Filosito, il tuo bimbo prediletto» (“deliciolum tuum”).

Seneca è allibito: quel morto parlante, quel vecchio babucco, a cui “cadono i denti” e che sembra un vero Matusalemme, è Felicione, un amico d’infanzia più giovane di lui.

La goccia fa traboccare il vaso e ispira al filosofo una riflessione impietosamente malinconica: «Debbo dunque questo alla mia villa suburbana: in tutte le cose a cui ho rivolto lo sguardo, ho visto chiaramente riflessa la mia vecchiaia» (“mihi senectus mea, quocumque adverteram, apparuit”). Stavolta però Seneca non mostra più stizza e astio, non cerca nuove occasioni per fare polemica, non provoca più i suoi incolpevoli interlocutori; anzi, prende spunto dalla situazione per avviare uno dei suoi meravigliosi voli esistenziali, trovando proprio nell’ironica contrapposizione tra il se stesso vecchio ed il se stesso del passato uno stimolo ad accettare la condizione di anziano: «E accogliamola di buon grado, la vecchiaia; amiamola; può dare tanta gioia a chi sa goderne» (“plena est voluptatis, si illa scias uti”).

La vecchiaia, come già aveva scritto Cicerone nel suo “Cato Maior de senectute”, non è un inutile e sterile prolungamento di una vita già vissuta, non è “secco pendìo” montaliano che precipita nell’abisso: è invece il frutto più saporito della vita («Gli ultimi frutti dell’albero sono i più saporosi»), è l’ultima coppa dell’incallito bevitore, è il momento culminante di un piacere che sta per finire. Inoltre, come riflette Seneca (e mentre scrive sembra seguire il flusso dei suoi pensieri tumultuosi), la vecchiaia «ha questo vantaggio in luogo dei piaceri: non ne sente più il bisogno» (“hoc ipsum succedit in locum voluptatium, nullis egere”).

La lettera si prolunga oltre, ma noi possiamo fermarci qui.

Resta in noi lettori il sapore di vita insopprimibile che promana da queste righe scritte quasi duemila anni fa. Resta la sincerità umanissima di questo grande filosofo che si rivela pieno di difetti (stizzoso e stizzito, ironico a sproposito, polemico), ma sempre capace di trarre, dall’osservazione di ogni istante della sua vita, profonde lezioni di umanità. E restano in noi anche le immagini sottilmente ironiche del fattore che subisce il “cazziatone” e dell’antico compagno d’infanzia invecchiato troppo precocemente, nonché l’implicito “flash-back” che ci mostra un Seneca giovane intento, in un lontano meriggio assolato, a piantare alberi destinati a invecchiare con lui.