In vista della Giornata Internazionale della Donna, che ricorre domani, sembra opportuno ricordare il ruolo che i personaggi femminili rivestono nella produzione letteraria di Andrea Camilleri.

Va detto anzitutto che le presenze femminili sono state sempre importanti nella sua lunga esistenza: dalla moglie (Rosetta Dello Siesto, sposata nel 1957) alle tre figlie (Andreina, Elisabetta e Mariolina), alla madre e alla suocera (che hanno vissuto a lungo nell’appartamento comunicante col suo), dalla nonna materna Elvira Capizzi Fragapane (che in estate portava il piccolo Andrea nella casa di campagna e gli leggeva “Alice nel paese delle meraviglie”) alla piccola pronipote Matilda (cui il vecchio scrittore ha dedicato “Ora dimmi di te”, edito da Bompiani nel 2018, una lettera aperta che ripercorre la sua vita e i suoi ricordi).

Né si possono dimenticare altre due donne fondamentali per Camilleri: Elvira Sellerio, editrice e amica, descritta da Camilleri come “l’esempio assoluto del meglio della donna siciliana; riservata, tenace, determinata, convinta delle proprie idee e pronta a battagliare per esse, e nello stesso tempo, dolcissima, generosa, comprensiva, sensibilissima”; e Valentina Alferj, la preziosa assistente che ha contribuito in modo fondamentale alla pubblicazione degli ultimi libri, diventando la vista e la mano dello scrittore ormai anziano e cieco (finora l’unico tentativo di dare qualche notizia su di lei è mio, su questo blog: https://pintacuda.it/2023/11/15/il-mistero-di-valentina-alferj/).

Sulle donne descritte da Camilleri nei suoi romanzi va anzitutto riferita un’esternazione dell’autore: “Le donne che descrivo nei romanzi sono, sì, donne che ho incontrato nella mia vita, ma non sono le donne che ho amato. Non ho mai scritto delle donne che ho amato perché credo che l’amore sia una straordinaria lente deformante. E poi in generale non parlo mai di me, è inutile cercare qualcosa di autobiografico nei miei libri, a meno che non sia espressamente dichiarato… Le donne dei miei romanzi sono donne molto sensuali, molto carnali ma non per questo possono essere tacciate di non essere femministe” (“Camilleri sono”, in “MicroMega / Tutto Camilleri”, 2019, pp. 318-319).

In effetti le donne descritte da Camilleri nei romanzi storici appaiono dotate di un’autonomia straordinaria, allontanandosi dallo stereotipo della donna vista come angelo del focolare; sono donne intraprendenti, intelligenti, determinate e consapevoli.

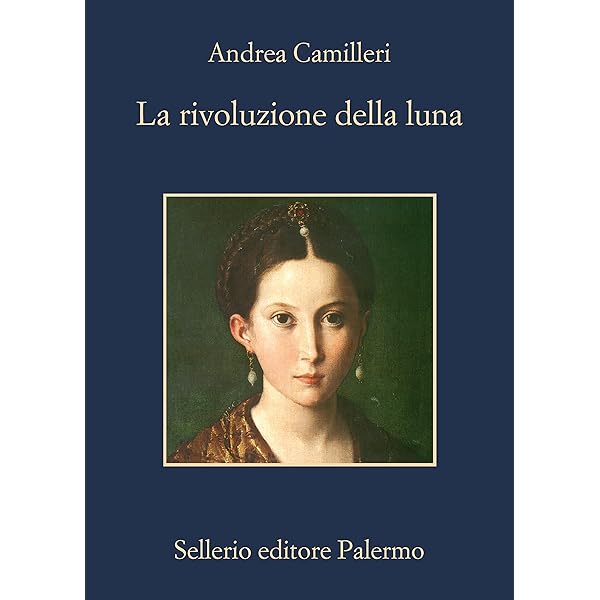

L’esempio più eclatante è Eleonora di Mora, protagonista del romanzo storico “La rivoluzione della luna” (2013); questa donna spagnola si trova a rivestire la carica di vicerè di Sicilia nel 1677, per soli ventisette giorni, e lo fa in modo coraggioso e innovativo, tanto da risollevare in tempi brevissimi le sorti di Palermo. Sua iniziativa furono leggi quali la riduzione del prezzo del pane, la creazione del Magistrato del Commercio che riuniva le 72 maestranze palermitane, la riforma del Conservatorio per le vergini pericolanti e di quello delle vecchie prostitute (prima chiusi per mancanza di fondi), la riduzione del numero dei figli per ottenere i benefici concessi ai “padri onusti”. Dopo appena 28 giorni Eleonora fu richiamata in Spagna, nonostante i notevoli risultati, a causa della richiesta, inviata al Papa da un vescovo, di dichiarare incompatibile il sesso femminile con la carica di Legato Pontificio.

Tra le donne presenti nei romanzi storici, vanno ricordate poi le protagoniste di “Maruzza Musumeci”, “Il casellante” e “Il sonaglio”, opere ambientate alla fine dell’800, che avevano le connotazioni di donne “metamorfiche” (la donna-pesce, la donna-albero, la donna-capra) e apparivano forti, amorevoli e seduttrici.

Non mancano, in altri romanzi, brani in cui la donna viene vista come creatura estremamente sensuale; si hanno in tal senso anche descrizioni “esagerate” che hanno addirittura fatto parlare di personaggi da “pochade”, di un “camisutra” (così ribattezza passi del genere il sito camilleriano https://www.vigata.org).

Ma a fare giustizia delle accuse di maschilismo che sono state rivolte all’autore, va notato il distacco ironico con cui il tema è costantemente trattato, presentando spesso gli uomini e non le donne come oggetto di derisione: basti rimandare al brano de “Il birraio di Preston” (1995) che descrive con esilaranti metafore marinare l’amplesso tra la signora Concetta Riguccio vedova Lo Russo e Gaspàno Inclima (pp. 28-29).

Camilleri affermò testualmente che le principali figure femminili da lui descritte andavano ricercate nei romanzi editi da Mondadori e scritti in italiano (ad es. “Il tuttomio” e “Il tailleur grigio”), più che nei romanzi scritti “in vigatese”; questi personaggi, inoltre, erano ispirati a persone realmente conosciute dall’autore.

Ad esempio Arianna (protagonista de “Il tuttomio” del 2013) ricordava all’autore una detenuta da lui conosciuta in una casa circondariale, colpevole di duplice omicidio premeditato, che lo colpì per la “totale assenza non solo di qualsiasi rimorso ma anche di qualsiasi emozione” (art. cit., p. 317), mentre Laura (in “Noli me tangere” del 2016) riprendeva la figura di un’attrice brasiliana incontrata a Roma da Camilleri una sessantina di anni prima e che si era poi fatta suora.

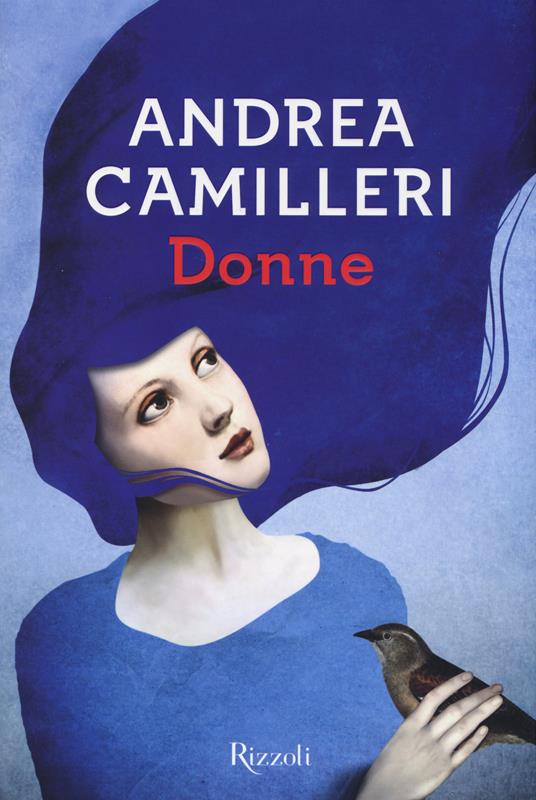

In un volume pubblicato da Rizzoli, “Donne” (2017), Camilleri presentò in un catalogo alfabetico (dalla A di Angelica alla Z di Zina) le donne (reali o letterarie o di epoche passate) che avevano segnato la sua vita. Questa la presentazione del volume: “Donne fiere che non cedono a minacce né a lusinghe, pronte ad affrontare il loro destino. Donne misteriose che compaiono e scompaiono nel volgere di un viaggio in nave. Donne soavi e inebrianti, come la Sicilia. Donne scandalose, perché non hanno paura di prendere ciò che è loro, compresa la libertà. Semplicemente, donne. Sono loro le protagoniste di questo libro, viste da un Andrea Camilleri in carne e ossa, prima di diventare lo scrittore più amato d’Italia. […] Un intimo, giocoso catalogo delle donne che nel corso dei secoli gli uomini hanno di volta in volta amato e odiato. Un viaggio di scoperta della seduzione, del sesso e di quel formidabile, irrisolvibile enigma che è l’universo femminile”. Questi racconti erano già andati in onda dal 30 agosto 2016, su Rai 1, in dieci cortometraggi di 10 minuti ciascuno, dal titolo “Donne”.

Alle opere letterarie e ai progetti televisivi, si unì sempre, da parte di Camilleri, una milizia assidua e appassionata a sostegno delle donne: “Io penso sinceramente che sia arrivato il momento di cedere le armi alle donne. Io da parte mia come ex uomo mi sento già esausto. Penso che sia l’ora che il mondo venga dominato dal modo di pensare femminile. Loro hanno una cosa che noi non abbiamo: fanno i figli, sono la grande matrice del nostro universo. E questo qualcosa significa. Significa che prima di farci del male loro, donne, ci penseranno assai più di quanto siamo abituati a pensarci noi. Credo che siano più disposte al compromesso” (dalla presentazione del monologo “Conversazione su Tiresia”, 2018).

Nel novembre del 2017, inoltre, Camilleri prese fortemente posizione contro i femminicidi e le violenze sulle donne: “In Italia una gran quantità di maschi, di qualsiasi classe sociale, considera la donna oggetto di sua proprietà in eterno, come se non dovesse avere mai più la libertà… Questa concezione è il modo più degradante e più abietto di considerare la persona umana. Il rifiuto alla sottomissione non ha che un verdetto possibile: la morte, l’annullamento totale dell’esistenza di una donna che osato opporsi. Potremo vantarci della ripresa economica, della disoccupazione diminuita, di tanti passi avanti ma fino a quando non raggiungeremo questo concetto di parità assoluta tra uomo e donna noi faremo dei falsi passi in avanti” (da un’intervista, 8/11/2017).

Nei romanzi dedicati al commissario Montalbano si assiste alla presentazione del modello femminile secondo alcuni evidenti tipologie:

1) dark-lady seduttive e disinibite (ad es. Adriana ne “La vampa di agosto” o Rachele ne “La pista di sabbia”, Angelica ne “Il sorriso di Angelica”, Dolores ne “Il campo del vasaio”, ecc.); è questa la tipologia della donna bellissima e conturbante, immagine stessa del fascino e della sensualità; in genere sono personaggi negativi (assassine, complici o movente di un omicidio), che irretiscono gli uomini (Montalbano compreso) e possono condurlo alla rovina; la loro bellezza è un’arma micidiale ed inesorabile; ecco ad esempio come è descritta Dolores Gutierrez maritata Alfano ne “Il campo del vasaio” (2008): «Pariva finta Era una trentina stripitusa, bruna, molto àvuta, capilli longhi supra le spalli, occhi enormi e funnuti, vucca larga, labbra siliconate non da un chiruro ma dalla natura stissa, denti boni per mangiari carni viva, granni orecchini a cerchietto da zingara. E zingaresche erano macari la gonna e la cammisetta gonfiata da dù bocce da torneo ‘nternazionali» (pp. 128-129).

2) fidanzate (Livia, la storica “zita” genovese di Montalbano) e mogli (Beatrice Dileo detta Beba, consorte di Augello); sono l’opposto delle precedenti e costituiscono la negazione (o la riduzione all’osso) della sensualità; così ad esempio viene descritta Beba alla sua prima apparizione, ne “La gita a Tindari”: “Una vera billizza, alta, bionda, snella, capelli lunghi, occhi cilestri. Una di quelle che si vedono sulle copertine delle riviste, solo che questa aveva un’ariata di brava picciotta di casa” (p. 87); si tratta di donne sensibili e perspicaci, ma piuttosto petulanti, gelose ed umorali;

3) donne attraenti, intelligenti, affascinanti e anche un po’ scostanti (come è Antonia ne “Il metodo Catalanotti” e come era Laura ne “L’età del dubbio”);

4) donne naturalmente e innocentemente sensuali, immediate e dirette (come l’amica svedese Ingrid); a differenza della prima tipologia, si tratta però di una sensualità “positiva” e sostanzialmente innocua, anche perché idealizzata e basata su stereotipi;

5) normalissime donne della realtà di ogni giorno (casalinghe, impiegate, pensionate, studentesse), descritte sempre con icastici dettagli; a volte diventano macchiette (come la cameriera Adelina), altre volte sono scorbutiche e petulanti, altre ancora sono presentate come discrete, riservate, preziose compagne di vita.

Camilleri ebbe modo di dichiarare provocatoriamente che, se fosse dipeso da lui, avrebbe abolito le quote rosa, la festa dell’8 marzo e tutto quello che sottolineava la “diversità” delle donne; fino all’ultimo, poi, ribadì la sua incondizionata ammirazione per la bellezza femminile: “La cosa che rimpiango più di tutte da quando sono diventato cieco è che non posso più ammirare la bellezza femminile. Le donne sono la meraviglia del mondo” (art. cit., p. 320).

Il dettaglio non è sfuggito a Nadia Terranova, in occasione della scomparsa del Maestro: “Aveva lo sguardo del maschio meridionale novecentesco. Uno sguardo profondamente ammirato, rispettoso e incuriosito dal genere femminile. Quindi continui omaggi e una continua ammissione di soggezione rispetto al potere delle donne. Adesso antropologicamente quel tipo di uomo è in via di estinzione, purtroppo” (SIR – agenzia d’informazione, 17.07.19).

In definitiva, sembra evidente che il rapporto dello scrittore con il mondo femminile sia onnicomprensivo, oscillando dal turbamento sensuale all’ammirazione intellettuale, dalla denuncia delle violenze e ingiustizie subìte dalle donne al timore del loro fascino inquietante.

Mario Pintacuda

Palermo, 7 marzo 2025

More solito un testo di straordinaria precisione e vasta analisi, frutto di uno studio lungo e ponderato da parte di Mario Pintacuda.

Su Donna Eleonora La Marchesa protagonista de “La rivoluzione della luna” mi permetto di riproporre un breve estratto tratto dall’appendice del libro camilleriade scritto a sei mani da Vito Lo Scrudato, Mario Pintacuda e dal sottoscritto. Proprio nell’appendice finale mi sono occupato del “governo donnesco” come lo ha definito Evangelista Di Blasi nella sua Storia cronologica dei viceré, luogotenenti e presidenti del Regno di Sicilia. “Una donna scomoda che, secondo i canoni della cultura femminista della differenza, rappresenta nel testo di Camilleri una concezione alternativa al potere maschile. Infatti donna Eleonora si distingue per giustizia e per bontà in un mondo, quello siciliano, caratterizzato da un potere maschile che cinicamente sfrutta le posizioni di vantaggio che si approfitta dei più deboli in cui l’aristocrazia usa i corpi delle donne a proprio vantaggio così come le prebende e le ricchezze in una visione unilaterale egoistica e personale dei rapporti sociali. Donna Eleonora spezza questa criminale congiuntura mostrando che una visione femminile del potere è possibile: in cui si cerca una solidarietà verso gli ultimi e verso i deboli”.

Hai disegnato un panorama dell’universo femminile di Camilleri assai pregevole.

Una maniera raffinata e sentita di onorare la memoria.