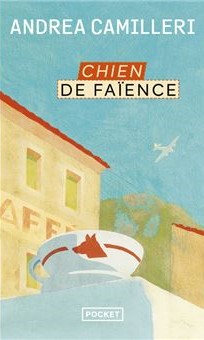

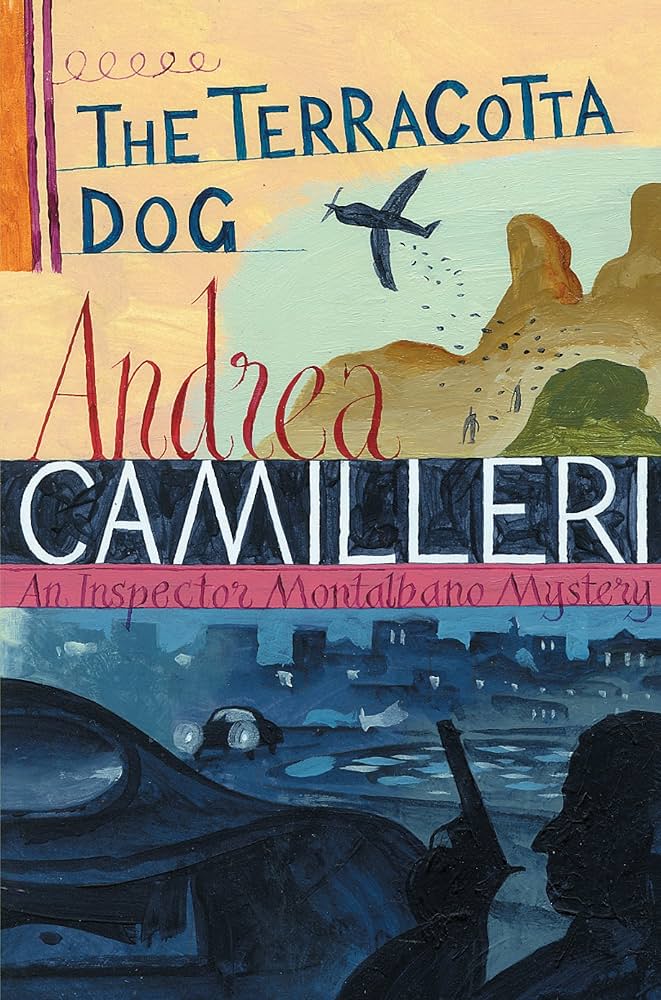

Mio figlio Andrea, studente di Mediazione Linguistica (si appresta a iniziare il terzo anno di corso), ha letto in traduzione francese e inglese i romanzi “La rete di protezione” (Le filet de protection / The safety net) e “Il cane di terracotta” (Le chien de faïence / The terracotta dog). Nel corso della lettura mi ha segnalato alcune curiose soluzioni adottate dai traduttori e mi sembra interessante riferire qui di seguito alcune delle sue osservazioni.

OSSERVAZIONI SU ALCUNE TRADUZIONI DEI ROMANZI DI CAMILLERI

di ANDREA PINTACUDA

I romanzi di Andrea Camilleri sul commissario Montalbano sono stati tradotti in oltre trenta lingue tra cui francese, inglese, tedesco, spagnolo, catalano, basco, portoghese, arabo, finlandese, turco, giapponese, danese, olandese, ungherese, mooré (nel Burkina Faso!), swahili, e altre ancora. Un tale successo internazionale ha portato le avventure di Montalbano in molte culture diverse, ma nelle traduzioni si è sempre posto il difficile problema di rendere adeguatamente le peculiarità della particolarissima scrittura di Camilleri.

L’autore siciliano scrive infatti in una lingua artificiale che fonde italiano standard, dialetto siciliano e varietà regionali, creando un “vigatese” unico e inventato. Questa lingua è strettamente legata alla realtà sociale e culturale isolana e rende i suoi romanzi per noi immediatamente riconoscibili, ma estremamente difficili da tradurre in altre lingue. Inoltre nei romanzi si ritrova un forte senso della “sicilianità”, con riferimenti profondi alla cultura, ai costumi e alla mentalità locali, nonché a espressioni idiomatiche, proverbi e giochi di parole che spesso non hanno un corrispettivo diretto nella lingua di arrivo. In particolare i dialoghi nei romanzi di Camilleri sono scorrevoli e realistici e frutto di una sapiente alternanza di registri linguistici; mantenere in una traduzione queste caratteristiche rappresenta una delle sfide più complesse.

Spesso i traduttori scelgono di ricreare il “colore locale” inventando una varietà regionale nella lingua di arrivo, oppure mescolando registri e dialetti della propria lingua, come ha fatto Serge Quadruppani per le edizioni francesi. In altri casi, si adotta una traduzione neutra, rinunciando a mantenere l’impianto dialettale originario.

Alcuni traduttori, specie nei paesi del nord Europa e in area tedesca, adottano note esplicative o glossari per chiarire ai lettori alcuni vocaboli siciliani o riferimenti troppo locali. Spesso si arriva a un compromesso tra la fedeltà all’originale e la comprensibilità per il pubblico straniero, cercando di restituire il più possibile l’atmosfera, anche a costo di sacrificare alcune sfumature linguistiche.

Insomma ogni edizione straniera dei romanzi di Montalbano è frutto di compromessi e scelte consapevoli, a volte coraggiose, che mirano a mantenere il “colore” dei romanzi per il pubblico di altre lingue.

Qui mi occuperò in particolare delle traduzioni di Stephen Sartarelli (in lingua inglese) e Serge Quadruppani (in francese).

***

Stephen Sartarelli, autore statunitense originario dell’Ohio, ha tentato di rendere il siciliano di Camilleri in un inglese che possa catturare lo spirito e l’identità dei testi originali, spesso utilizzando uno slang popolare dell’area nordorientale degli Stati Uniti.

Sartarelli ha un cognome marchigiano, che conferma le sue radici italiane; durante l’infanzia negli anni ‘50 ha vissuto tra gli Stati Uniti e l’Italia (suo padre era medico e si spostava fra i due Paesi). Ha iniziato a tradurre Camilleri verso la fine degli anni ’90, apprezzando molto il valore letterario dell’autore siciliano, e ha avuto la possibilità di sperimentare traduzioni sempre più libere e creative nei libri successivi, soprattutto per rendere i dialetti e le varianti linguistiche utilizzate da Camilleri, come nel caso del “catarellese”.

Così infatti dichiarò in una tavola rotonda che ebbe luogo in occasione del II Seminario sull’opera di Andrea Camilleri (Cagliari, 4 febbraio – 1 marzo 2014): «Quando ho cominciato a tradurre Camilleri, all’inizio ero molto conservatore, cioè traducevo in un inglese abbastanza standard, con un po’ di slang. E per fortuna i primi libri hanno avuto un certo successo e questo successo mi ha concesso più libertà nella traduzione, perché c’è un’altra espressione inglese che dice “nothing succeeds like success”. Per fortuna nella Forma dell’acqua, primo libro della serie di Montalbano, non c’è Catarella e il problema del catarellese ancora non si poneva. Ma comunque, anche forse a livello più personale – «pirsonale», come direbbe lui – mi sono rilassato un po’ andando avanti con i libri, e così sono arrivato a questo compromesso; perché quando si traduce un autore come Camilleri, certe cose non si possono tradurre» (“Quaderni Camilleriani” 3, 2017, p. 15).

Ecco qui di seguito alcune particolarità della traduzione di Sartarelli:

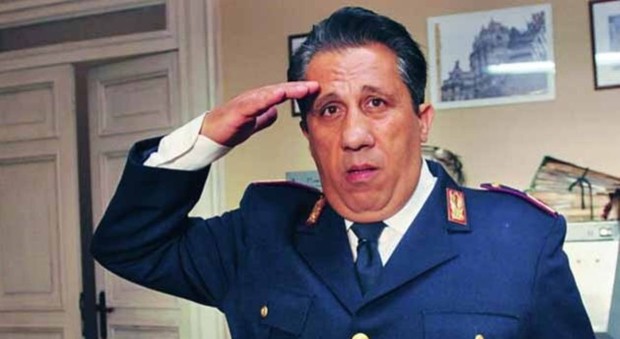

1. Nel cap. 2 del “Cane di terracotta” viene presentato così per la prima volta l’agente Catarella: Un giorno gli si era appresentato con la faccia di circostanzia. «Dottori, lei putacaso mi saprebbi fare la nominata di un medico di quelli che sono specialisti?». «Specialista di cosa, Catarè?» «Di malattia venerea». Montalbano aveva spalancato la bocca per lo stupore. «Tu?! Una malattia venerea? E quando te la pigliasti?» «Io m’arricordo che questa malattia mi venne quando ero ancora nico, non avevo manco sei o sette anni». «Ma che mi vai contando, Catarè? Sei sicuro si tratta di una malattia venerea?» «Sicurissimo, dottori. Va e viene, va e viene. Venerea» (pp. 25-26).

La traduzione di Stephen Sartarelli (pp. 23-24) è la seguente: One day he had shown up with a troubled look. “Chief, could you by any chance be able to give me the name of one of those doctors called specialists?” “Specialist in what, Cat?” “Gonorrhea”. Montalbano had looked at him open-mouthed. “Gonorrhea? You? When did you get that?” “As I remember, I got it first when I was still a li’l thing, not yet six or seven years old”. “What the hell are you saying, Cat? Are you sure you mean gonorrhea?” “Absolutely. Had it all my life, on and off. It’s here and gone, here and gone. Gonorrhea”.

Qui il linguaggio di Catarella non è ancora estremamente scorretto (come in seguito avverrà), ma si caratterizza già per la parlata “slang” (“a li’l thing”, “had it all my life”) e per gli equivoci lessicali.

2. Sempre nel “Cane di terracotta” (p. 129) in un sogno il commissario immagina di trovarsi con Livia “in una specie di parco, denso d’alberi”, ove ai loro piedi strisciano diverse varietà di lumache: “vignarole, attuppateddri, vavaluci, scataddrizzi, crastuna”.

Qui il traduttore viene messo a dura prova, ma riesce a cavarsela come può: «Crawling about at their feet were hundreds of snails of every variety, garden snails, tree snails, escargots, slugs, periwinkles” (p. 153). In effetti tradurre “vavaluci” con “escargots” presuppone una sorta di mutazione genetica di quelle piccolo lumachine siciliane…

3. Nel cap. 9 de “La rete di protezione” (p. 135) questo è il testo originale di una telefonata fra Montalbano e Catarella: «Montalbano sono». «O matre santissima! O Gisù biniditto!». «Catarè…». «O biata vergini! O tuttissimi santi!». «Fai silenzio, Catarè, è un ordini!». Ma l’autro manco l’ascutava. «Maria che bello, dottori, che finalmente lo sento! È tutta la matinata che lo vaio chiamanno! Il sò ciallulari sona a vacante, il telefono della signura Livia arrisulta fora di posto, po’ torna al sò posto ma non arrispunni nisciuno…». «Basta!» urlò il commissario.

Nella traduzione inglese di Sartarelli (p. 115), ecco come viene reso il dialogo: “Montalbano here” “O matre santissima! O swee’ blessèd Jesus!” “Cat…” “O holiest o’ voigins! O saints in ‘eaven!” “Be quiet, Cat! That’s an order!” But the guy wasn’t even listening. “Iss so good to hear yer verce at last, Chief! I been tryin’ a reach yiz all mornin’! Yer sill phone jess rings an’ rings, an Miss Livia’s phone’s like off the hook, an’ ‘en alluva sudden iss back onna hook, bu’ nobuddy ansers…” “Shut up!” the inspector yelled.

Come si vede, lo strano linguaggio di Catarella viene reso con l’uso di termini “slang” o sgrammaticati, con storpiature della lingua inglese (“‘eaven”, “I been”, “yer” per “your”, “nobuddy ansers”, ecc.); la sua esclamazione “O matre santissima” viene invece lasciata invariata.

4. Nel cap. 17 (p. 266) Montalbano si rivolge ad Adelina che sta cucinando: Vitti che Adelina stava trafichianno ai fornelli”. «Che stai facenno?». «Gnà chi fa? Non vi la vuliti mangiari ‘na forchettata di pasta?». «’Nca certo, ‘ma a una condizioni: che tu t’assetti e mangi con nuautri». «Allura conzassi la tavola» fici Adelina sorridenno, e continuò: «E chi nni dici se piglio sei ova e li faccio a pisciteddru». «Certissimo!» fici Montalbano. «È ‘na vita. che non mangio le ova a písciteddru».

Ecco la traduzione di Sartarelli (p. 235): Adelina was busy at the stove. “What are you doing?” “Whattya mean what am I doin’? Don’ya wanna eata somma pasta?” “Of course, but on one condition, that you sit and eat with us”. “Then please set the table f’me” Adelina said, smiling. “An’ whattya say I tekka six eggs an’ a mekka ova a pisciteddru?” “Excellent idea! – said Montalbano – It’s been ages since I last had ova a pisciteddru!”

Qui si nota che Montalbano (che nel testo originale non parla in italiano ma in dialetto) si esprime in inglese abbastanza corretto, mentre la cameriera parla come Catarella se non peggio, con termini come “Whattya”, “wanna eata somma pasta”, “I tekka… an’ a mekka”, ecc. Il nome del piatto (le “ova a pisciteddru”) viene invece lasciato invariato (si tratta di una buonissima frittata di uova, pecorino e pangrattato aromatizzata con aglio e prezzemolo, con mentuccia a piacimento).

***

Passando all’esame delle traduzioni francesi di Serge Quadruppani, occorre premettere che sono state ottimamente analizzate nell’articolo di Paola Cadeddu “Plurilinguismo e traduzione. Serge Quadruppani traduttore francese de Il ladro di merendine di Andrea Camilleri”, in “Quaderni Camilleriani” 3, 2017, p. 56-66.

La studiosa rileva alcune strategie traduttive di Quadruppani.

1) Viene usato un espediente già utilizzato da Camilleri stesso, cioè quello di utilizzare delle glosse che, accostate all’espressione dialettale originale, consentano al lettore non siciliano di afferrarne il senso. Come esempio, Cadeddu cita la seguente frase da Il ladro di merendine: “Montalbano riunì le punte delle dita in su, a cacòcciola, a carciofo, le mosse dall’alto in basso e viceversa” (pp. 73-74). Questa è la traduzione di Quadruppani: “Montalbano réunit ses doigts vers le haut, à cacòcciola, en forme d’artichaut, et agita la main de bas en haut”. Come si vede, “la necessità di esplicitare alcuni significanti considerati oscuri nasce, prima che nel traduttore, nello scrittore stesso che percepisce tutta la difficoltà di aprire il proprio spazio di lingua così meticciato al lettore non siciliano. Al traduttore è bastato mantenere, infatti, la stessa struttura sintattica della frase di partenza” (art. cit., p. 59).

2) Quadruppani ricorre a volte a termini francesi appartenenti al “patois du Midi”, per contestualizzare in “un Sud generico, non meglio definito, ma che per i francesi porta con sé il profumo delle coste del Mediterraneo” (art. cit., p. 60).

3) Una terza importante strategia lessicale è volta a ricostruire l’italiano maccheronico che caratterizza diversi personaggi (primo fra tutti Catarella): “di fronte a parole di questo tipo, Quadruppani ha dovuto dar prova di creatività andando a ricreare, in maniera del tutto personale, una analoga deformazione lessicale” (art. cit., pp. 60). Ecco quindi alcuni esempi di “francese maccheronico” che riproducono le particolarità del testo originale: “il verbo se présenter, sull’impronta del camilleriano apprisentarsi, diventa s’apprisenter; così come la quistione trasforma il francese questions in quistions” (art. cit., p. 61).

4) Un elemento essenziale è il tentativo di riprodurre il tipico “ritmo” della scrittura camilleriana: alla celebre formula “Montalbano, sono” corrisponde il tentativo di Quadruppani di riprodurre la ritmicità del discorso originale in francese, presentando ai lettori la formula “Montalbano, je suis”.

Lo stesso procedimento viene riscontrato da Cadeddu in frasi come «Io a Vigata sto» (Il ladro di merendine, p. 10) che diventa in traduzione «A Vigata, je suis» (Le voleur de goûter, p. 12), oppure «Nonsi, dottori, il morto qua è» (Il ladro di merendine, p. 11) tradotta con «Oh que non, dottori, le mort, ici, il est» (Le voleur de goûter, p. 13).

A conclusione del suo articolo, Cadeddu aggiunge che il lavoro di Quadruppani non si può ridurre a una “questione meramente lessicale”; infatti il traduttore ha inteso anche condividere la visione della lingua di Camilleri, anzitutto “il suo rifiuto nei confronti dell’italiano standard dilagante che rischia di annullare la ricchezza dei dialetti” (art. cit., p. 64); dunque “Scrivere per Andrea Camilleri, così come tradurre per Serge Quadruppani, è un atto di resistenza: nel primo caso contro il dilagare della lingua italiana piatta e monocorde imposta dalle scuole negli ultimi decenni; nel secondo caso contro quella ‘demagogia comunicazionale’ che impone da secoli alla Francia un genio della lingua che fa della chiarezza e correttezza proprietà intrinseche al francese” (art. cit., p. 65).

Fin qui l’ottimo articolo di Paola Cadeddu; a integrazione e corollario delle sue osservazioni, occorre notare un’altra caratteristica delle traduzioni di Quadruppani. Infatti il traduttore aggiunge spesso al testo delle note esplicative per chiarire meglio certi contesti poco noti ai lettori francesi, ad es. quando ne Il cane di terracotta si parla di un potente uomo politico che aveva trascorso un’estate “al fresco del carcere dell’Ucciardone” (p. 25), Quadruppani inserisce una nota sul penitenziario palermitano: “Prison de Palerme, séjour de mafieux en attente de jugement” (p. 24). Similmente, nel parlare degli agenti Gallo e Galluzzo, la battuta di Montalbano sui loro cognomi (“Madonna santa mi par d’essere in un pollaio”) viene tradotta con “Sainte Mère, j’ai l’impression d’être dans un poulailler” e spiegata poi così in nota: “Gallo et Galluzzo, deux hommes de Montalbano dont les noms se traduisent par ‘poulet’ et ‘petit poulet’”. Inoltre, dovendo chiarire il termine “dammusi”, il traduttore in nota li definisce “constructions carrées à toit rond qui évoquent l’autre rive de la Méditerranée”.

In particolare, è interessante vedere come Quadruppani affronta il linguaggio “maccheronico” di Catarella.

Un esempio si può vedere all’inizio del cap. 17 del Cane di terracotta, quando il buffo agente in ospedale fa la guardia a Montalbano ferito e gli dice commosso di avere donato il sangue per lui: “Sono qui di guardia a montare la guardia per lei. Questo spitàli porto di mare è, chi entra chi esce e chi va che viene. Potrebbe darsi che entrebbe quarcheduno animalato da cattive intenzioni, che voli finire l’opera cominciata. Mi spiegai? […] Lo sape, dottori? Io il mio sangue ci desi per la trasposizione” (p. 178).

Ecco la versione francese: “Je suis là de garde à monter la garde pour vous. Cet hôpital, c’est un vrai moulin, ça entre, ça sort, ça va, ça vient. Il se pourrait être possible que quéqu’un entrît animalé de mauvaises intintions, qu’il voulûte finir le travail commincé. Je me fis comprendre? [… Vous sachez quoi, docteur? Moi, mon sang, je le donnai pour la transposition” (p. 183).

In questa traduzione si notano: il mantenimento della frase ridondante “Je suis là de garde à monter la garde”; la resa di “porto di mare” con il diverso termine “moulin” che allude a un “mulino” che gira senza sosta, con l’idea di un continuo movimento o fermento; “quéqu’un” anziché “quelqu’un” (qualcuno); entrît animalé è, come nell’originale, uno sproposito che gioca sul verbo “animare” trasformato in “animalare”; “intintions” sarebbe “intentions”; “qu’il voulûte” è un congiuntivo imperfetto antiquato e scorretto rispetto al congiuntivo presente “qu’elle veuille”; “Je me fis comprendre?” è domanda in forma sbagliata e poco naturale (corrisponderebbe a “Est-ce que je me fais bien comprendre?”); “Vous sachez” dovrebbe essere “Vous savez”; infine nella frase “Moi, mon sang, je le donnai pour la transposition”, si trova un passé simple (“donnai”) che è poco usato nel francese moderno ma vuole rendere il passato remoto siciliano “desi” (italiano “diedi”); infine la “trasfusione” che Catarella chiama “trasposizione” viene fedelmente tradotta “transposition”.

Come si vede, Quadruppani ha fatto un lavoro attento e capillare su ogni vocabolo e ogni espressione, con scelte magari a volte un po’ forzate ma comunque apprezzabili nelle intenzioni e spesso nell’attuazione.

In conclusione, si può affermare che tradurre un autore da un’altra lingua è sempre una sfida ardua e difficile, ma nel caso specifico dei testi di Camilleri l’impresa si complica notevolmente. Proprio per questo, il lavoro dei traduttori va particolarmente sottolineato ed apprezzato per il suo contributo prezioso alla diffusione e comprensione dei testi originali.

ANDREA PINTACUDA

Palermo, 10 agosto 2025

Complimenti ad Andrea che sta seguendo con bravura notevole per un ragazzo della sua età, le orme del padre.

Un mondo affascinante per la sua intrinseca difficoltà, immergersi nel quale è davvero come trovarsi in acque profonde.

Cogliere certe sfumature e peculiarità linguistiche( l’ho potuto fare purtroppo solo per il francese) è stato veramente gradevole.

Bravissimi entrambi

Grazie sempre per la tua attenzione!

Interessante articolo.plli

La traduzione rischia sempre di essere tradimento dell’ autore. Camilleri è un impegno particolarmente difficile, mi ha incuriosito vedere le soluzioni dei traduttori. Complimenti al giovane figlio d’ arte👍