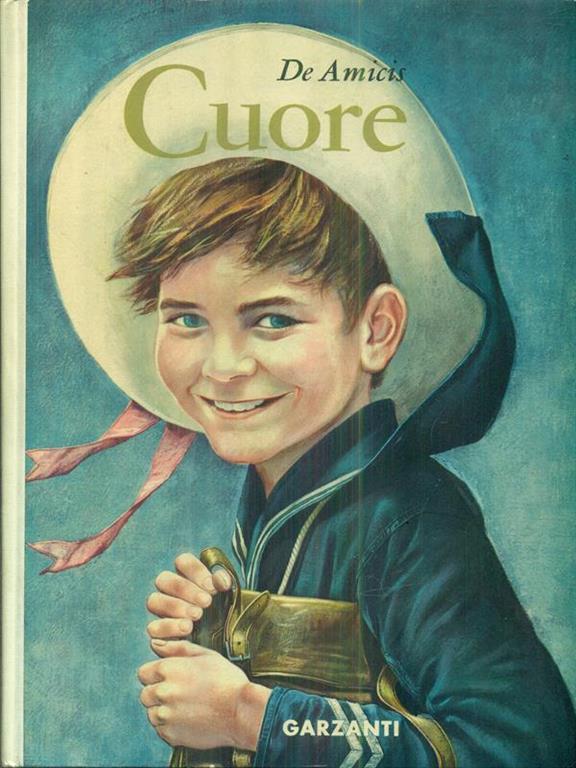

C’è un passo del libro “Cuore” di De Amicis che mi è molto caro, anche perché mi induce a riflessioni (diciamo così) “autobiografiche”.

Chi avrà la pazienza di leggere questo racconto, vi ritroverà forse sensazioni e sentimenti anche suoi. Tutti siamo stati a scuola, infatti. E tutti ricordiamo la nostra scuola elementare.

Nel “Cuore”, nella giornata dell’11 aprile 1882 il protagonista-narratore, il giovanissimo Enrico Bottini, racconta di una “bella gita” che ha fatto con suo padre Alberto.

Questi il giorno prima, mentre leggeva il giornale, aveva esclamato con meraviglia: «E io che lo credevo morto da vent’anni! Sapete che è ancora vivo il mio primo maestro elementare, Vincenzo Crosetti, che ha ottantaquattro anni? Vedo qui che il Ministero gli ha dato la medaglia di benemerenza per sessant’anni d’insegnamento. Ses-san-t’an-ni, capite? E non son che due anni che ha smesso di far scuola. Povero Crosetti! Sta a un’ora di strada ferrata di qui, a Condove, nel paese della nostra antica giardiniera della villa di Chieri».

Bottini-padre rievoca la figura del suo antico maestro: «Aveva quarant’anni quando ero con lui. Mi pare ancor di vederlo. Un ometto già un po’ curvo, cogli occhi chiari, col viso sempre sbarbato. Severo, ma di buone maniere, che ci voleva bene come un padre e non ce ne perdonava una. Era venuto su da contadino, a furia di studio e di privazioni. Un galantuomo. Mia madre gli era affezionata e mio padre lo trattava come un amico. Com’è andato a finire a Condove, da Torino? Non mi riconoscerà più, certamente. Non importa, io riconoscerò lui. Quarantaquattro anni son passati. Quarantaquattro anni, Enrico, andremo a vederlo domani».

L’indomani padre e figlio vanno in treno a Condove, ove incontrano il maestro Crosetti: «Veniva giù verso di noi, per la viottola, un vecchio piccolo, con la barba bianca, con un cappello largo, appoggiandosi a un bastone: strascicava i piedi e gli tremavan le mani».

L’antico alunno si avvicina al maestro, si presenta. Il vecchio appare stupito ma, dopo una lieve esitazione, riconosce Bottini: «Alberto Bottini? il figliuolo dell’ingegnere Bottini? quello che stava in piazza della Consolata?». Poi i ricordi si fanno più vivi: «Oh! mi ricordo bene. La sua signora madre era una così buona signora! Lei, il primo anno, è stato per un pezzo nel primo banco a sinistra, vicino alla finestra. Guardi un po’ se mi ricordo. Vedo ancora la sua testa ricciuta».

I ricordi si fanno più precisi: «Era un ragazzo vivo, eh? molto. Il secondo anno è stato malato di crup. Mi ricordo quando lo riportarono alla scuola, dimagrato, ravvolto in uno scialle. Son passati quarant’anni, non è vero? È stato buono tanto a ricordarsi del suo povero maestro».

Il maestro conduce gli ospiti nella sua piccola casa; qui presenta la sua situazione attuale: è rimasto solo e la sua sola occupazione è ormai quella «di sfogliare i miei vecchi libri di scuola, delle raccolte di giornali scolastici, qualche libro che mi hanno regalato». Nella sua piccola libreria c’è tutto: «Lì ci sono i miei ricordi, tutto il mio passato… Non mi resta altro al mondo».

Poi, “in tono improvvisamente allegro” decide di “fare una sorpresa” a Bottini: prende dalle sue antiche carte “un foglio ingiallito” e glielo porge. Si tratta di un suo vecchio compito, un dettato del 3 aprile 1838. Il padre di Enrico è commosso nel riconoscere “la sua grossa scrittura di ragazzo” e si commuove indovinando le correzioni della sua “povera madre” («mi rinforzava sempre gli elle e i ti»).

Il maestro rievoca le sue classi, la sua vita nella scuola: «Ogni anno io ho messo da parte un lavoro di ciascuno dei miei scolari, e son tutti qui ordinati e numerati. Alle volte li sfoglio, così, e leggo una riga qua e una là, e mi tornano in mente mille cose, mi par di rivivere nel tempo andato. Quanti ne son passati, caro signore! Io chiudo gli occhi, e vedo visi dietro visi, classi dietro classi, centinaia e centinaia di ragazzi, che chi sa quanti sono già morti. Di molti mi ricordo bene. Mi ricordo bene dei più buoni e dei più cattivi, di quelli che m’han dato molte soddisfazioni e di quelli che m’han fatto passare dei momenti tristi; perché ci ho avuto anche dei serpenti, si sa, in un così gran numero! Ma oramai, lei capisce è come se fossi già nel mondo di là, e voglio bene a tutti egualmente».

A questo punto il padre di Enrico ricorda il suo primo giorno di scuola elementare: «Io mi ricordo la prima volta che la mia povera madre m’accompagnò alla sua scuola. Era la prima volta che doveva separarsi da me per due ore, e lasciarmi fuori di casa, in altre mani che quelle di mio padre; nelle mani d’una persona sconosciuta, insomma. Per quella buona creatura la mia entrata nella scuola era come l’entrata nel mondo, la prima di una lunga serie di separazioni necessarie e dolorose: era la società che le strappava per la prima volta il figliuolo, per non renderglielo mai più tutto intero. Era commossa, ed io pure. Mi raccomandò a lei con la voce che le tremava, e poi, andandosene, mi salutò ancora per lo spiraglio dell’uscio, con gli occhi pieni di lacrime. E proprio in quel punto lei fece un atto con una mano, mettendosi l’altra sul petto come per dirle: “Signora, si fidi di me”. Ebbene, quel suo atto, quel suo sguardo, da cui mi accorsi che lei aveva capito tutti i sentimenti, tutti i pensieri di mia madre, quello sguardo che voleva dire: “Coraggio!” quell’atto che era un’onesta promessa di protezione, d’affetto, d’indulgenza, io non l’ho mai scordato, m’è rimasto scolpito nel cuore per sempre; ed è quel ricordo che m’ha fatto partir da Torino. Ed eccomi qui, dopo quarantaquattro anni, a dirle: Grazie, caro maestro».

La giornata passa e, dopo un frugale pasto offerto da Bottini, i due ospiti si apprestano a ripartire. Alla stazione avviene il commiato; e, nel salire sul treno, Bottini-padre leva “il rozzo bastone” di mano al maestro e gli regala invece “la sua bella canna col pomo d’argento e le sue iniziali”, dicendogli: «La conservi per mia memoria».

L’ultima immagine del maestro, mentre il treno si allontana, si unisce alle sue ultime dolorose parole: «Non ci rivedremo più». E all’ultimo “arrivederci” di Bottini risponde “alzando la mano tremola al cielo” e dicendo: “Lassù”.

La conclusione è struggente: «E disparve al nostro sguardo così, con la mano in alto».

Il racconto del primo giorno di scuola di Alberto Bottini a me ha sempre ricordato il mio primo giorno alla scuola elementare.

Il mio maestro si chiamava Douglas Poggi; il nome anglosassone gli derivava dalla madre inglese. Era scapolo, per cui dedicava tutto se stesso alla scuola con grande zelo e passione. Era chiaro nelle spiegazioni, paziente, scrupoloso.

Io lo conobbi nell’ottobre del 1959. Avevo cinque anni e mezzo ed ero reduce da una brutta esperienza all’asilo. C’ero andato per breve tempo, dalle suore, ma poi mi ero rifiutato di continuare (fra l’altro io sapevo già leggere e scrivere e mi costringevano a riempire i quaderni di aste); piangevo e mi ribellavo (c’era una religiosa – forse non troppo religiosa – che era particolarmente bisbetica e mi metteva a disagio).

I miei decisero quindi di provare a mandarmi alla scuola elementare; allora prima dei sei anni di età non ci si poteva iscrivere se non come “uditori” e si doveva poi fare un esame alla fine del primo anno.

Mia madre mi raccontava sempre che, quando mi portò alla scuola “Carbone Pallavicini”, il maestro Poggi la accolse con molta disponibilità, ma disse: «Lo tengo per una settimana; poi se non va glielo dico e lo iscrive l’anno venturo».

Ho un vago ricordo di me che mi siedo – un po’ spaurito – in un banco, accanto a un bambino biondo e magrolino (destinato a diventare uno dei migliori amici della mia vita, Paolo Romei), mentre vedo mia madre che si allontana nel corridoio salutandomi con uno sguardo un po’ preoccupato. E rivedo il maestro che mi si avvicina e mi sorride e mi dà il benvenuto.

Quando tornò una settimana dopo temeva che il maestro le desse una brutta notizia; ma lui era letteralmente entusiasta e le disse alla lettera (frase che nella mia vita le ho sentito ripetere anche troppe volte): «Mi ha portato un gioiello».

Io, Paolo Romei e Mario Guglieri (altro caro amico con cui mi sento tuttora) fummo nominati presto “giudici” della classe, con l’onorevole e onerosa funzione di collaboratori del maestro.

Ricordo tantissime attività in classe, talora pionieristiche per quell’epoca paleolitica. Ho ancora un giornalino della scuola (si chiamava “Vita nostra”) in cui venivano pubblicati gli articoli degli alunni (qualche volta ne parlerò, anche perché in quei giornalini dell’inizio degli anni ’60 trovo spunti didattici, per l’epoca, davvero innovativi).

Sui quaderni delle elementari, che possiedo ancora, ci sono ancora le tante note del maestro, le sue correzioni, i suoi “bene” (che faceva con una sorta di B da amanuense medievale), le sue firme (che mi divertivo a imitare quando, a casa, fingevo di avere una mia classe e, a mia volta, assegnavo compiti, correggevo elaborati e scrivevo giudizi: si vede che nel mio DNA c’era l’insegnamento…).

Dopo le elementari andai a trovare il mio ormai ex maestro poche volte. Rivedere le persone importanti della nostra vita fa piacere, ma mette anche una grande malinconia.

Nei miei quarant’anni di carriera di insegnante, non si contano le volte in cui mi sono venuti a trovare a scuola le mie ex alunne e i miei ex alunni.

Spesso entravano in classe mentre facevo lezione; e questo purtroppo per me è stato sempre un impedimento ad accoglierli come avrei voluto, perché la priorità dell’attenzione agli alunni presenti mi rendeva meno recettivo alle manifestazioni di stima e affetto degli alunni passati. Sono fatto così; e sicuramente non sono fatto bene.

Ricordo però che cercavo, con un sorriso, con una parola di scusa, con un cenno di rammarico, di far capire a quei cari visitatori che mi dispiaceva di non poterli accogliere come avrei voluto, che avrei voluto parlare, rievocare con loro i momenti vissuti insieme, magari fare un bilancio a mente fredda, capire meglio le cose non capite, dire le cose non dette.

Ma non c’era mai tempo.

E oggi colgo questa occasione per chiedere scusa alle mie ex alunne e ai miei ex alunni per tutte le volte in cui, “obtorto collo”, non ho risposto come si aspettavano alle loro visite, comunque sempre immensamente gradite, risultando forse frettoloso o, come si dice qui Sicilia, “scucìvulu”. In realtà non sono così; e di tantissimi giovani, passati davanti a me in quelle quattro mura scolastiche, conservo con rispetto e affetto ricordi, testimonianze, immagini, persino video.

Il passato rimane e convive con il nostro presente. E nulla va perduto.

Santo Sanfilippo a fianco a Romei nella prima foto, presente! Che emozione leggere tutto questo grazie Mario !

Sono contento che tu abbia letto queste righe, in ricordo del nostro caro maestro Poggi. Un caro saluto

Bellissimo vorrei incontrarvi sono Albanese Pierino compagno di banco di Guglieri.