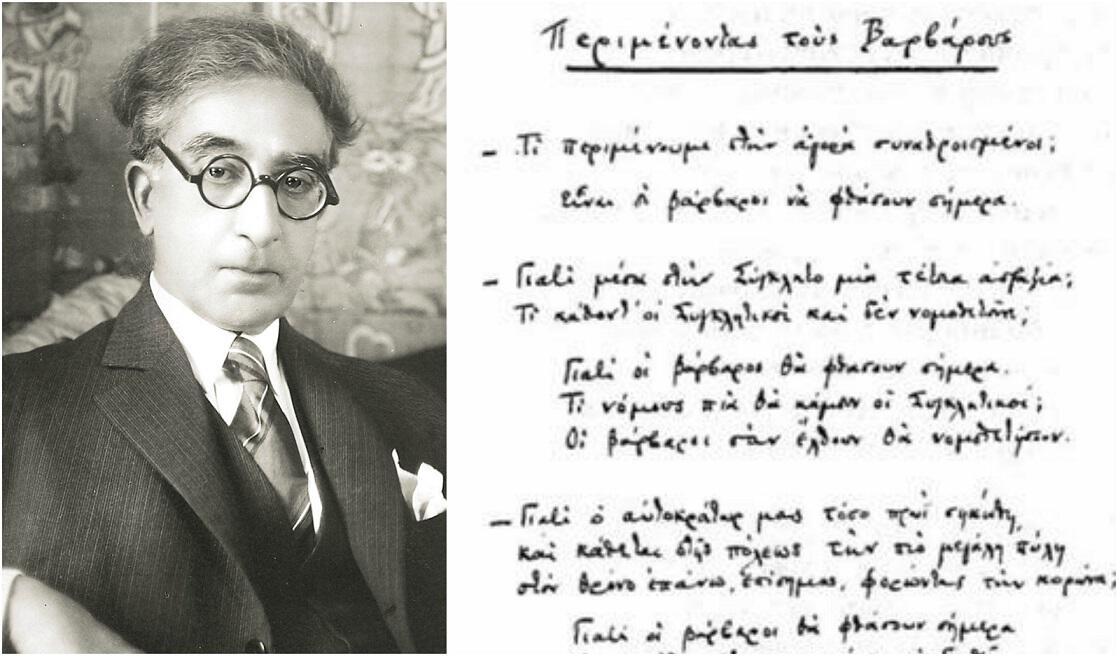

Il contesto di questa celebre lirica del poeta greco Konstandinos Kavafis (scritta nel 1898 e pubblicata per la prima volta nel 1904) è alquanto sfumato: nella piazza principale di una capitale senza nome (Roma o Costantinopoli? in fondo importa poco…), le massime autorità attendono l’arrivo delle truppe barbariche in atteggiamento remissivo, pronte a consegnarsi agli invasori senza opporre la minima resistenza, anzi rendendo loro omaggio.

L’imperatore, infatti, ha una pergamena da offrire al capo dei barbari, con “una serie di titoli e di epiteti” (v. 15); i due consoli e i pretori sono preziosamente vestiti ed ingioiellati per “fare colpo” (v. 23) sugli invasori; gli oratori soltanto si tengono lontani dalla piazza, consapevoli che i barbari “non hanno voglia di eloquenza e di arringhe” (v. 27).

Il finale però presenta un deludente aprosdoketon: i barbari non arrivano, anzi qualcuno ha riferito “che di barbari non ce ne sono più” (v. 34). Ne deriva nei cittadini un terribile smarrimento, un senso di profonda delusione, dato che viene meno la possibile “soluzione” (λύσις, v. 36) ai loro problemi; nessuno, dunque, porrà rimedio alla loro crisi profonda, al senso paralizzante di inazione che li attanaglia.

Ecco la poesia nella traduzione italiana di Tito Sangiglio:

– Cosa aspettiamo riuniti in piazza?

Oggi devono arrivare i barbari.

– Perché tanta inerzia nel Senato?

E perché i senatori siedono e non legiferano?

Perché oggi arrivano i barbari.

Che leggi hanno ormai da fare i senatori?

Quando verranno i barbari le faranno loro.

– Perché il nostro imperatore si è alzato cosi di buon’ora

e se ne sta seduto sul trono, in posa solenne,

presso la porta maggiore della città, con la corona in testa?

Perché oggi arrivano i barbari.

E l’imperatore è in attesa di ricevere

il loro capo. E anzi ha già pronta

una pergamena da offrirgli. Là

gli ha conferito una serie di titoli e di epiteti.

– Perché i nostri due consoli e i pretori

sono usciti oggi con le toghe rosse ricamate?

Perché portano bracciali tempestati d’ametiste,

e anelli pieni di splendidi luccicanti smeraldi?

Perché proprio oggi brandire le preziose picche

con gli stupendi ceselli d’oro e d’argento?

Perché oggi arrivano i barbari:

e queste cose fanno colpo sui barbari.

– Perché non vengono anche gli ingegnosi oratori

a tenere i loro discorsi, a dite la loro, come sempre?

Perché oggi arrivano i barbari

e loro non hanno voglia di eloquenza e di arringhe.

– Perché a un tratto tutta questa apprensione, tutta questa

agitazione? (Come si sono fatte serie le facce).

Perché si svuotano rapidamente le strade e le piazze

e tutti se ne tornano a casa pensierosi?

Perché si è fatta notte e i barbari non sono comparsi.

Anzi qualcuno è venuto dai confini

e ha detto che di barbari non ce ne sono più.

E adesso cosa sarà di noi senza i barbari?

Quella gente, dopotutto, era una soluzione.

Il testo si presta a diverse chiavi di lettura, che forse però – anziché essere contrapposte – dovrebbero essere sovrapposte l’una all’altra.

Una prima interpretazione inquadra la poesia, alla lettera, nel momento della decadenza e del crollo finale dell’antico impero romano, allorché una civiltà ormai esaurita crollava sotto i colpi delle invasioni barbariche. Però in oriente l’impero romano non cadde fino al 1453 ed i “barbari” cui si allude nella lirica non possono essere i Turchi che conquistarono in quell’anno Costantinopoli, anche perché il contesto storico appare, sia pur nella sua genericità, “antico” e collegabile ai primi secoli dell’era cristiana.

L’interpretazione tradizionalmente più fortunata vede nel componimento la metafora della condizione del poeta, il suo isolamento in una situazione avvilente e la sua vana illusione che qualcosa, giungendo “da fuori”, dia una svolta alla sua esistenza. La lirica costituirebbe allora una sorta di Aspettando Godot beckettiano, in cui l’animo di Kavafis appare incline a sperare in soluzioni “esterne” al suo tormento ed alla sua interiore “incapacità di agire” (l’ἀμηχανία degli antichi Greci), piuttosto che in una consapevole assunzione di responsabilità e in un’azione decisa e risolutiva.

In tal senso la lirica è fortemente attuale: in una situazione di stallo esistenziale, in una condizione “bloccata” e asfissiante, possiamo essere portati a smarrirci, a perdere ogni capacità di riprendere in mano le redini della nostra vita smarrita; e aspettiamo un aiuto, quale che sia, da fuori, dagli altri, da qualcosa che – come i “nostri” dei film western – arrivi in tempo per salvarci dallo scotennamento degli indiani. Ma troppo spesso questa attesa spasmodica si rivela ilusoria e fallace: nulla e nessuno arriverà in nostro aiuto e la “soluzione” tanto agognata resterà un puro sogno.

Una cinquantina di anni fa, però, gli studi di Stratis Tsirkas hanno aperto una nuova prospettiva che accentuerebbe la “politicità” dell’opera di Kavafis; in particolare, in “Aspettando i barbari” l’impero in decadenza sarebbe quello britannico, che aveva condizionato a tutti i livelli l’esistenza della Grecia moderna; i “barbari” sarebbero invece i rappresentanti di un movimento anticolonialista, quello “mahdista”, sorto in Sudan e debellato dagli Inglesi nel 1898 (cfr. Kavafis politico, Kedros, Atene 1971).

In tal senso è emblematica la chiusa di un articolo in cui un quotidiano francofono di Alessandria riferiva la notizia della sconfitta del movimento mahdista: «Il mahdismo ha subìto la stoccata finale […], la guerra è entrata nella fase delle operazioni di rastrellamento. I barbari non ci sono più» (“Phare d’Alexandrie”, 4-5 settembre 1898, trad. Sangiglio). In definitiva, saremmo di fronte «ad un avvenimento vero e proprio, cioè a un fatto storico e politico evocato dal poeta dietro il velo dell’allusione e della ricreazione letteraria per ovvi motivi di opportunità, data la propria situazione di dipendente di un’amministrazione pubblica inglese, e collocato in una cornice di racconto allegorico. Se ne può dedurre che per Kavafis, contrario alla presenza e alla politica britannica, “quella gente” poteva essere veramente “dopotutto una soluzione”» (T. Sangiglio).

A mio parere però la lettura “politica” resta meno convincente, conoscendo l’animo tormentato del poeta di Alessandria d’Egitto, autore di molte liriche che evidenziano un atteggiamento rinunciatario ed immobilista, scontento del passato, timoroso del futuro, afflitto per il presente.

In tal senso mi sembra significativo il confronto con la poesia “Finestre”, nella quale Kavafis proclama la sua condizione di prigioniero al buio, che invano cerca delle “finestre” con il timore che però la luce mostri altre e peggiori “cose nuove”:

“In queste tenebrose camere, dove vivo

giorni grevi, di qua di là m’aggiro

per trovare finestre (sarà / scampo se una finestra s’apre).

Ma finestre non si trovano, o non so

trovarle. Meglio non trovarle forse.

Forse sarà la luce altra tortura.

Chi sa che cose nuove mostrerà”

(trad. F. M. Pontani).