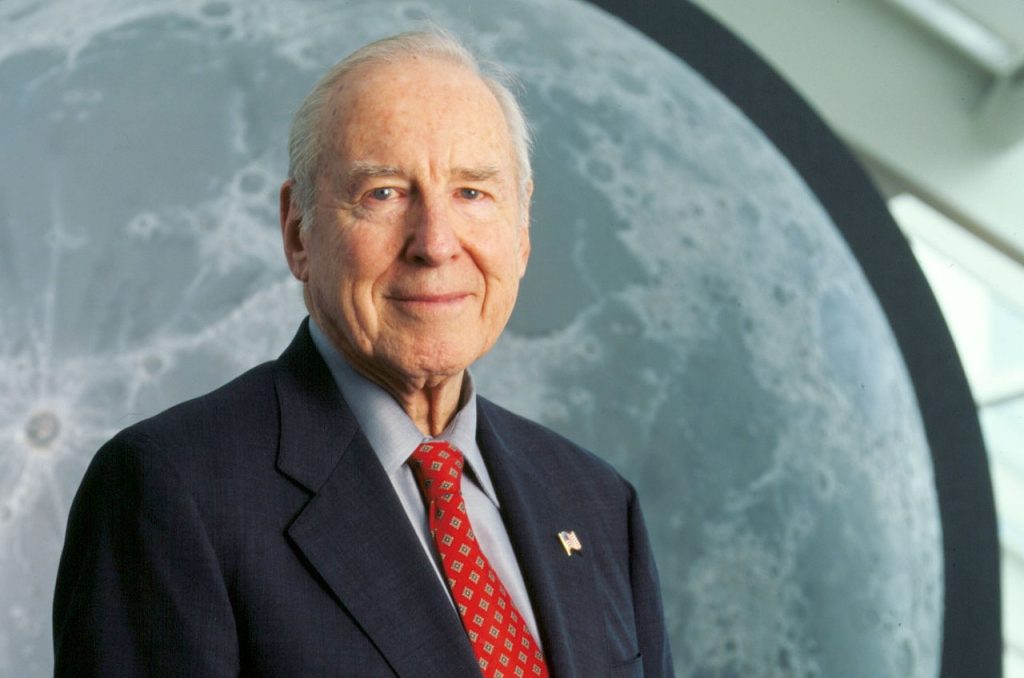

Il 7 agosto, all’età di 97 anni, si è spento James Arthur Lovell, l’astronauta che nell’aprile del 1970 capitanò la sfortunata missione dell’Apollo 13 e che riuscì, insieme con i due compagni Jack Swigert e Fred Haise, a fare ritorno sulla Terra nonostante un grave incidente avvenuto durante il viaggio verso la Luna.

Come si legge oggi su “Repubblica”, Jim Lovell “con il suo viaggio di ritorno, fatto con calma glaciale, riportò a casa l’umanità intera”; infatti “l’esplosione a bordo di un serbatoio di ossigeno fece saltare il sistema elettrico e quello di supporto vitale. Il piano di allunaggio venne annullato. L’obiettivo divenne riportare a casa gli astronauti, possibilmente vivi”,

Lovell, che era alla sua quarta missione spaziale (aveva partecipato, fra il 1965 e il 1968, alle missioni Gemini 7, Gemini 12 e Apollo 8), era un ufficiale della Marina laureato in ingegneria.

La missione Apollo 13 ebbe inizio con il lancio avvenuto l’11 aprile 1970 da Cape Canaveral in Florida. Era destinata a un allunaggio sull’altopiano di Fra Mauro, ma non riuscì ad arrivare sulla Luna a causa di un grave incidente avvenuto il 13 aprile (il numero 13 confermò in quell’occasione di essere decisamente jellato…): un serbatoio di ossigeno esplose nel modulo di servizio e compromise le riserve di ossigeno e energia, mettendo a rischio la vita degli astronauti.

L’emergenza fu segnalata dalla celebre frase “Houston, abbiamo avuto un problema” (“Okay Houston, we’ve had a problem here”), pronunciata da Jack Swigert, pilota del modulo di comando dell’Apollo 13, e subito dopo ripetuta dal capitano Lovell.

A quel punto, la missione si trasformò in una drammatica lotta per la sopravvivenza: l’’equipaggio fu costretto a spegnere il modulo di comando e utilizzò il LEM, il modulo lunare, come “scialuppa di salvataggio” per tornare sulla Terra. Con manovre complesse, difficili calcoli matematici e con il costante aiuto del centro di controllo a Houston diretto da Gene Kranz, si riuscì a impostare una traiettoria di ritorno che, dopo la circumnavigazione della Luna, permise il rientro degli astronauti. L’ammaraggio avvenne il 17 aprile 1970 nell’Oceano Pacifico, dove l’equipaggio fu recuperato illeso.

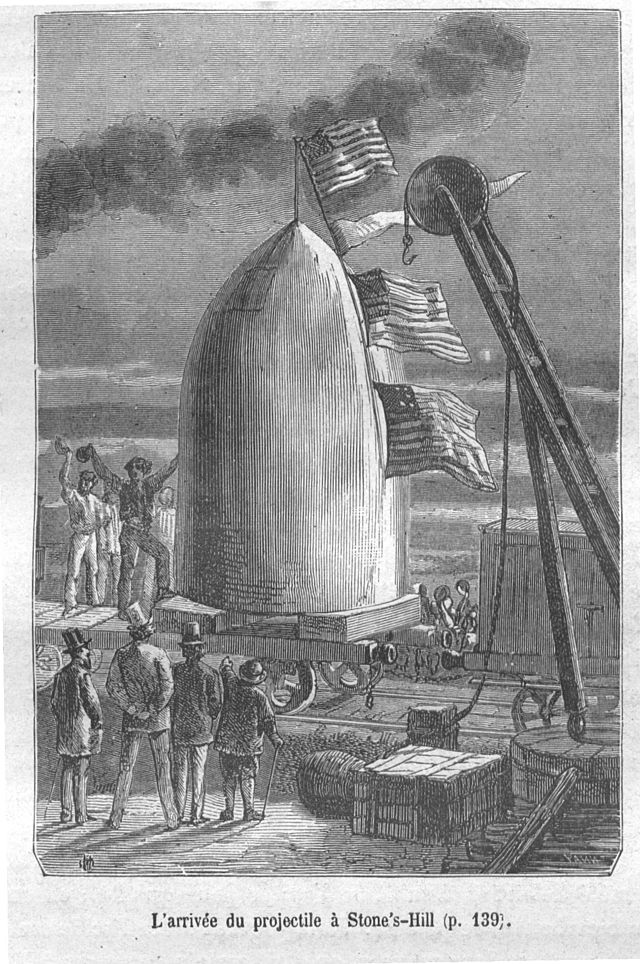

Questa epica missione, che fu ricordata come “il maggior fallimento di successo” della storia dell’astronautica, a me ricorda l’appassionante libro “Giro intorno alla Luna” di Jules Verne, in cui tre astronauti a bordo di un proiettile (!) sparato dalla Terra verso la Luna fallivano l’allunaggio per un banale incidente di percorso e tornavano a casa dopo aver circumnavigato il nostro satellite. I tre astronauti di Verne (gli americani Barbicane e Nicholl e l’estroverso francese Michel Ardan) corrispondono per molti aspetti a Lovell, Swigert e Haize, condividendone la preparazione e il sangue freddo.

Come si legge oggi nel comunicato della Nasa sulla morte di Lovell, “La sua vita e il suo lavoro hanno ispirato milioni di persone nel corso dei decenni. Il carattere e il coraggio incrollabile di Jim hanno aiutato la nostra nazione a raggiungere la Luna e hanno trasformato una potenziale tragedia in un successo dal quale abbiamo imparato moltissimo. Piangiamo la sua scomparsa, ma allo stesso tempo celebriamo i suoi successi”.

La sfortunata missione dell’Apollo 13 fu rievocata da un avvincente film diretto da Ron Howard nel 1995, con Tom Hanks nel ruolo di Lovell.

Io ricordo bene i giorni di tensione vissuti in quel mese di aprile del 1970; conservo i quotidiani dell’epoca, che dedicarono molte pagine a un’impresa che invece era partita nell’indifferenza generale: dopo lo sbarco sulla Luna avvenuto l’anno prima, l’entusiasmo per i voli spaziali andava scemando e le varie missioni sembravano ormai un rituale burocratico e dispendioso.

Il “Corriere della Sera” del 14 aprile titolava a nove colonne “IL DRAMMA NELLO SPAZIO” e, in occhiello, “Tutto il mondo segue col fiato sospeso il ritorno dell’Apollo 13”.

Nei giorni successivi seguimmo tutti con una partecipazione emotiva intensissima le fasi drammatiche del volo verso la Luna e del successivo ritorno: io avevo allora 16 anni e avevo vissuto con entusiasmo le imprese spaziali degli anni precedenti, con la “gara” fra USA e URSS per la conquista della Luna. Quell’impresa sfortunata era un salutare “bagno di realtà” che faceva comprendere come, dietro i successi strabilianti della tecnologia, si celasse sempre un imprevisto o un possibile drammatico inconveniente; e in quell’occasione, come titolava il “Corriere”, l’uomo tornava ad essere protagonista e ribadiva (allora…) la sua netta prevalenza sulle macchine (era lo stesso messaggio che Stanley Kubrick aveva dato nel 1968 con il suo straordinario film “2001 – Odissea nello spazio”).

Venerdì 17 (ecco un’altra data che destava superstizioni e faceva temere il peggio…) alle 18,30 potei assistere in Tv a quello che l’indomani su “La Stampa” fu definita “La più grande impresa di salvataggio della storia”.

L’Apollo 13 scese sul Pacifico alle 19,07 italiane, senza un secondo di ritardo, a 7 km dalla portaerei “Iwo Jima” presso le isole Samoa. Poco più di un’ora prima, alle 17,43, era stato abbandonato il LEM, che era stato per giorni la “scialuppa di salvataggio” dei tre astronauti: nel lasciarlo, Lovell esclamò commosso: “Addio, Acquario, ti ringraziamo”. Poi, come scrisse “La Stampa”, “la cabina di comando è calata lentamente sull’oceano, con i paracadute indorati dai raggi del sole”.